能登・仮設住宅浸水、ハザードマップの「想定外」 「地震が起きたあとの水害」リスクは全国各地で

仮設住宅における浸水被害の原因は?

能登半島地震では多くの家屋が倒壊などの被害にあったため、急ピッチで仮設住宅を建設、入居が進んでいた。

ところが石川県によると、今回の豪雨で石川県輪島市・

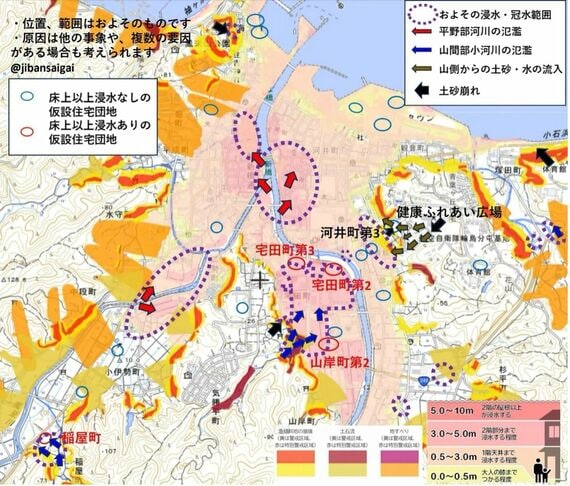

下図は仮設住宅の位置をハザードマップに重ね合わせてみたものだ。赤字で示した仮設住宅が、床上浸水の被害があった仮設住宅団地名である。

ニュースなどで「大型店舗の近隣にある仮設住宅」としてよく報道されていたのが「宅田町第2」という仮設住宅である。すぐ西側に「宅田町第3」がある。これらの場所では床上30cm近くの浸水が確認された。

同じ地域の南側に、「山岸町第2」がある。こちらは「床上ギリギリ」の浸水が確認された。

この近辺を「洪水ハザードマップ」で見ると、東側にある河原田川からの浸水を想定して色がついている。しかし今回の豪雨で、最も山側にある「山岸町第2」に押し寄せた水は、南西側の山を流れる小さな河川から来ていた。

この小さな川には暗渠(あんきょ)となっている部分がある。暗渠とは、地下に埋設したり、ふたをしたりした水路のこと。今回の豪雨では、その暗渠が土砂で埋まっていることが確認され、行き場を失った水が外へあふれ出てしまったとみられる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら