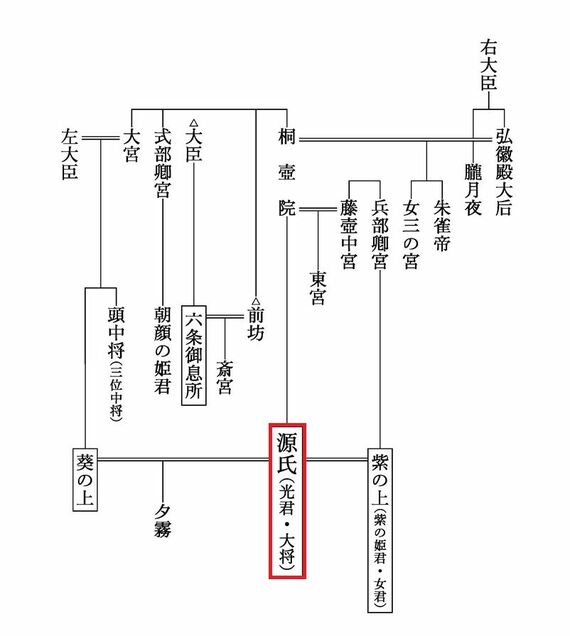

弘徽殿大后(こきでんのおおきさき)は、今は御匣殿(みくしげどの)の別当(べっとう)となっている、妹の六(ろく)の君(きみ)(朧月夜(おぼろづきよ))が光君にまだ思いを寄せていて、それを知る父の右大臣が「なるほど、あんなにたいせつになさっていた奥さまも亡くなられたのだから、六の君が正式に妻として迎えられれば不足ないではないか」と言うのを、じつに腹立たしく思っていた。

「女御ではない、女官としての宮仕えでも、地位が上がっていけば、不足ないどころか立派なものですよ」と、妹を入内(じゅだい)させようと躍起になっている。

そんな噂(うわさ)を聞いた光君も、六の君には並々ならぬ愛情を抱いていたので残念に思うけれど、今は不思議なくらいほかの女君に興味が持てないのである。まあ、これでいいじゃないか、短い人生なのだから、この紫の女君を妻と決めて腰を据えよう、人の恨みを受けるのもまっぴらだ、と懲り懲りしてもいるのだった。

手厚い気遣いも女君にはうれしくない

六条御息所(ろくじょうのみやすどころ)には気の毒ではあるが、彼女を正式に妻として頼りにするとなれば、かならずしっくりいかなくなるだろう、これまでのような関係でも大目に見てくれるのならば、しかるべき時に文を交わす相手としてはふさわしい人には違いない……と光君は思う。まるきり見捨ててしまう気持ちはないのである。

この二条院の女君を、今まで世間の人がどこのだれとも知らずにいるのも軽々しい扱いであるから、この際父宮である兵部卿宮(ひょうぶきょうのみや)にも知らせようと光君は決め、紫の女君のために成女式として御裳着(おんもぎ)の用意を、あまり表沙汰にはしないけれども格別豪華にするよう下の者に命じている。この手厚い気遣いも女君にはまったくうれしくない。今までずっと光君を疑いなく信じて、ずっとそばにいた自分にあきれ果て、後悔しているのである。まともに目を合わせることもなく、光君が冗談を言っても、ただ苦しくつらいばかりでふさぎこんでしまい、今までとはすっかり変わってしまった。そんな女君の様子を、光君はいじらしくもいとおしくも思うのだった。

「今までずっとたいせつに思ってきたのに、あなたはもう私のことを思ってはくれないなんて、悲しいな」などと恨み言を言ってみたりする。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら