「親の時代とは別物」内申点の"インフレ"が生む誤解 英語の評定で3人に1人が「5」の学校もある

2002年以降、評価方法は大きく変わりました。相対的な評価から、生徒一人ひとりの到達度を重視する絶対評価へとシフトしたのです。これにより、各中学校は地域の学力の実情や生徒の努力に応じて、自由に評定をつけることが可能となりました。

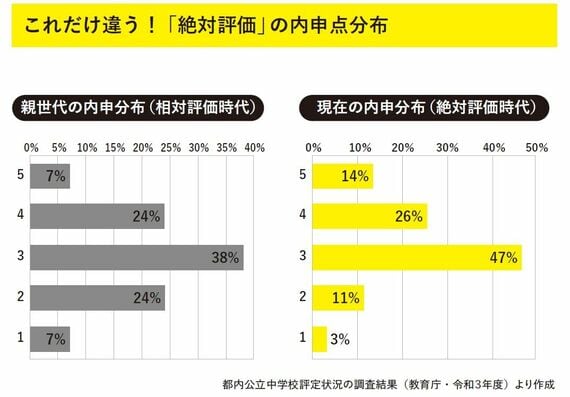

絶対評価への移行がもたらした最も大きな変化は、評定が「2」や「1」の割合の低下です。相対評価時代は成績下位31%の生徒がこの評定に該当しました。現在は東京都の平均でわずか15%程度しか「2」や「1」の評定の生徒はいません。

さらに、「4」や「5」の評定の割合は大きく上昇しています。特に評定「5」の割合は7%から約14%へと倍増しました。全体的に内申点の平均値が上がり、「オール4」や「オール5」をより多くの生徒が獲得しています。この状況を「内申インフレ」と呼んでいます。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

「内申インフレ」が生む保護者の錯覚

相対評価を受けた世代の評定のイメージは次のようなものです。

4 → 少し優秀

3 → 普通

2 → 学力に不安あり

しかし、現在の評定のイメージは次のようになります。

4 → 普通

3 → 学力に不安あり

2 → 学力にかなり不安あり

内申インフレの影響で、保護者と塾講師の間で、評定の認識に溝ができています。

内申インフレの恩恵は、上位校を目指す受験生が受けています。高い評価を得る受験生が増加したことで、難関高校を目指す動機づけとなり、より高い目標を持つ受験生が増えました。難関高校を目指す受験生にとってはプラス要素になっています。

しかし、この内申インフレは塾側にとって、必ずしも歓迎できるものではありません。学力下位層の生徒とその保護者が、危機感を抱きづらくなってしまったからです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら