とはいえ、家事は立派な労働である。働き方改革によって早めに仕事を切り上げ、帰って家事をする……。この「家事労働」と賃金が支払われる通常の「仕事」を、どちらも「労働」であるとして無差別に捉えれば、「労働」の内容が変わっただけと整理することができる。

すなわち、「仕事」が減って「家事労働」が増えた結果、少なくとも経済全体で余暇時間は1日5分しか増えていない。1カ月が20営業日とすると、5分の余暇時間の増加は1カ月で100分にすぎないのである。この変化から得られる満足度は限定的だろう。

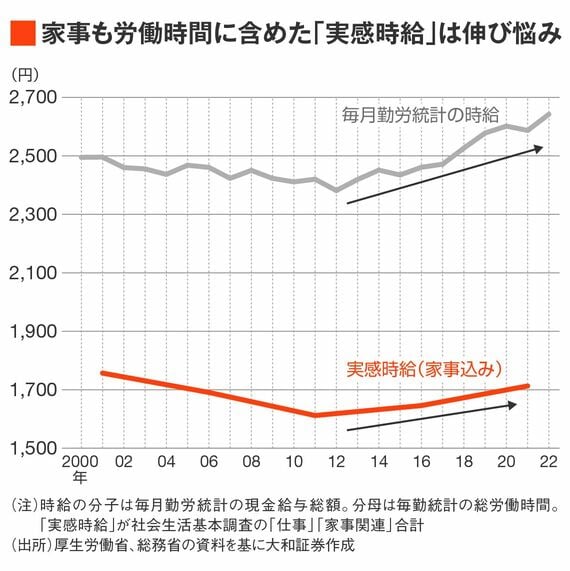

前述したように、対価の支払われる「仕事」の時間が減少している一方で、通常は「対価」が支払われない「家事労働」が増えている。ここで、「家事労働」も労働時間に含めた「時給」を求め、「実感時給」と名付けることにする。

具体的には、毎月勤労統計の現金給与総額(一般労働者、事業所規模5人以上)を分子とし、「仕事」と「家事関連」の合計時間を分母として「時給」を計算した。毎月勤労統計の総労働時間(同)のみの時間を分母として計算したデータと比べて「実感時給」は伸び悩んでいることがわかる。

せっかく賃金の下方硬直性によって見かけ上は「時給」が改善したように見えていたのだが、その分「家事」をしていたので「実感時給」はほとんど変わっていないのである。このような状況では、経済の好循環は期待できないだろう。

短期の生産性を犠牲にする「働き方改革」

これに対する処方箋を1つ挙げるとすると、家事の生産性向上である。

少子化や核家族化が進展しているにもかかわらず「家事関連」の時間が増加していることは、一般に家事に不慣れな傾向があるとされる男性の家事への参入により、生産性が落ちていることを示唆している(これは多分に筆者の経験と主観も含む結論なので検証の余地があるが)。

実際に、男性の家事時間の増加幅と、女性の家事時間の減少幅を比較すると、男性の家事時間の増加幅が1日当たり3分だけ多い (したがって男女合わせた家事時間は増加している)。

高齢化による介護の増加など「家事」の対象が実態として増えている可能性もあるが、不慣れな男性が家事労働に携わる機会が増えたことにより、全体として生産性が低下している可能性があるだろう。

むろん、女性の労働参加率の上昇やそれに伴った働き方改革の推進は、日本経済を大きくすることだけを目指して行われている訳ではない。また、長い目で見れば女性や高齢者の労働参加率の上昇が新たなイノベーションにつながり、全要素生産性を高める可能性もある。

しかし、短期的には得意な人が得意な仕事を行うことで「比較優位」を重視したほうが、経済成長率が高まる面もある。日本経済は短期的な成長をある程度犠牲にしながら、長期的な果実を取りに行っているのである。

そのような長期戦略を進めながら、前向きな賃上げによる好循環を求めるのは、かなりハードルが高いと言わざるをえないのである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら