チャスラフスカはなぜ日本を愛したのか 世界を魅了した体操選手の『桜色の魂』

本書はスポーツ・ライターの長田渚左が、長く書けなかったベラ・チャスラフスカについてようやくまとめることができた渾身の作品である。途中、空白はあるにせよ、25年もの間温めてきたテーマであるチャスラフスカの生涯は、輝かしいオリンピックと祖国との確執、長い闘病生活による50年だった。さまざまなことが解決され、健康を取り戻した彼女は、2011年10月に来日を果たすことができたのだ。

かつて日本人が熱狂した美貌の女子体操選手について、様々なノンフィクションが書かれている。一番知られているのは後藤正治の作品だろう。しかしその本の最後には、彼女が外部との接触を一切絶ち、誰にも会わなくなったことが書かれている。精神的な病で復帰は不可能だと報道されていた。72歳となった彼女を復活させたものは何だったのか。そこには日本の大災害が関係していた。

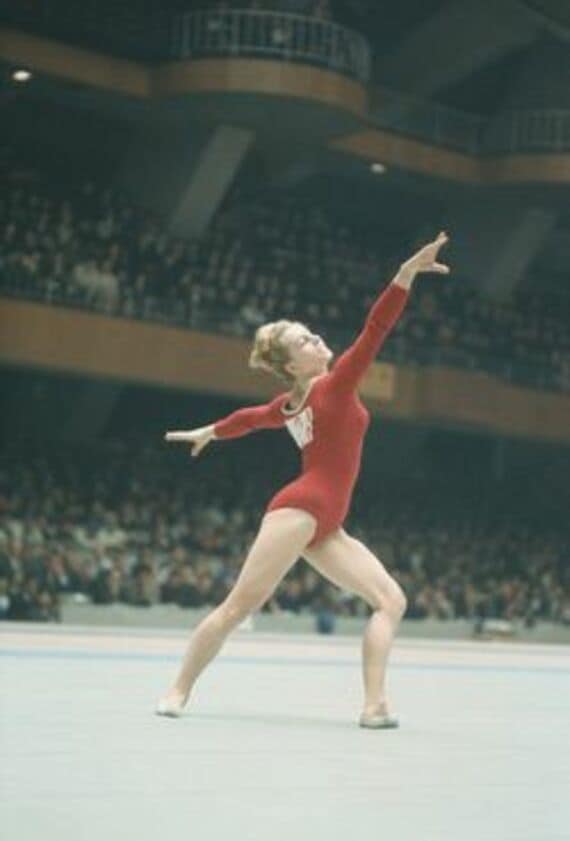

東京オリンピックで女子体操総合の金メダルを獲得したベラ・チャスラフスカは祖国チェコスロバキアの英雄であった。国の象徴であり誇りであり大スター。当然、次期のメキシコ五輪でも活躍が期待されていた。

だがメキシコオリンピック前、チェコスロバキアの首都プラハは、ソ連軍率いるワルシャワ条約機構軍に侵攻されていた。それに抗すべく自由改革路線(プラハの春)を後押しする『二千語宣言』に署名したチャスラフスカは出国できないのではないかと危ぶまれていた。

激動の時代に、彼女は何を思い生きてきたのか

捕まることを恐れ隠れ住んでいたため、やつれ、疲れの見える姿でメキシコにやってきたチャスラフスカだったが、見事な演技で金メダルを獲得する。だが帰国した彼女を待っていたのはソ連の軍事力を後ろ盾にした祖国の共産党からの迫害であった。『二千語宣言』への署名の撤回要求は厳しさを増したが、チャ スラフスカは断固拒絶した。スポーツ関係のみならず、一切の仕事を奪われた彼女は、顔をスカーフで隠し掃除婦として働いた。

1989年、東欧は民主化の波が押し寄せた。ソビエト連邦のペレストロイカに端を発した東ドイツの民主化運動をきっかけにベルリンの壁が崩壊し、翌1990年、再統一を達成東西ドイツが統一化された。チェコスロバキアにもビロード革命がおこり、共産党政権が崩壊した。

1990年、大統領補佐官に任命され来日したチャスラフスカに長田渚左はインタビューをしている。多くの市民からの訴えに耳を傾け、多忙な中に幸せを見つけていた彼女が、精神を患うまで痛めつけられた事件とはなんだったのか。

本書ではチャスラフスカとともに、東京オリンピックの男子体操で金メダルを獲得した遠藤幸雄についても詳しく描かれている。同じ体操選手として尊敬しあい、男女を越えた友情を育んだふたりの交流は、厳しい生活を余儀なくされていたチャスラフスカにとって、一筋の光だったようだ。

ベラ・チャスラフスカは日本のことが大好きである。それはお世辞でもなんでもなく、彼女の語る熱意でわかる。それが嬉しいし誇らしい。同じ50年の月日を経ながら、平和であった日本とは違い、チェコスロバキアの名花の運命は過酷であった。

権力に屈することなく自分の信じるところを突き進んだ、ひとりの女性の人生に浸ってほしいと思う。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら