サントリーが美術や音楽に「お金をかける」深い訳 二代目社長の佐治敬三が語った文化事業への思い

-

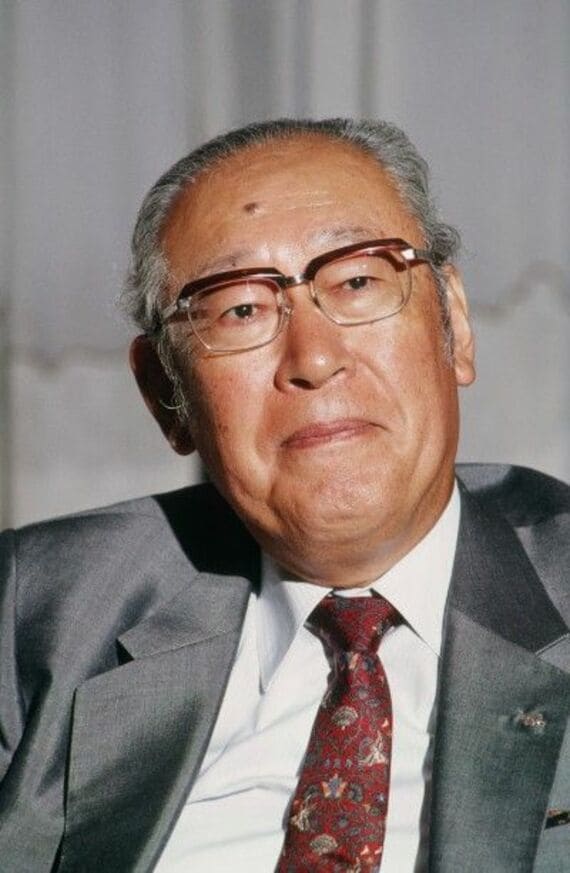

サントリーの二代目社長を務めた佐治敬三氏の決断とは(写真:アフロ)優れた経営者たちの決断が世の中に受け入れられたのはなぜなのか――。ノンフィクション作家の野地秩嘉氏が上梓した『あなたの心に火をつける超一流たちの「決断の瞬間」ストーリー』から一部抜粋・再構成してお届けします。

サントリーの二代目社長を務めた佐治敬三氏の決断とは(写真:アフロ)優れた経営者たちの決断が世の中に受け入れられたのはなぜなのか――。ノンフィクション作家の野地秩嘉氏が上梓した『あなたの心に火をつける超一流たちの「決断の瞬間」ストーリー』から一部抜粋・再構成してお届けします。 -

サントリーの企業イメージをつくった佐治敬三

- ——洗練というより洒脱(しゃだつ)な会社。

- ——赤玉ポートワインから始まり、ウイスキー、ビール、天然水、健康食品などへ扱う商品を上手に増やしている。

- ——宣伝広告、広報に長けている。

- ——美術、音楽といった文化事業に献身的に貢献している。

以上が今のサントリーという会社のイメージで、そうした企業イメージをつくりだしたのが二代目社長の佐治敬三だ。そして、佐治の生涯における大きな決断の瞬間は3つあった。

佐治敬三が寿屋(サントリーの前身)に入社したのは敗戦の年、1945年である。創業者で父親の鳥井信治郎から命ぜられ、進駐軍の将校、下士官にウイスキーを売り込むところから始まり、4年後には専務となる。専務となってから、社長(1961年)、会長(1990年)までの間、やり続けたのは前半はウイスキー、途中からはビールの普及だった。

やらなくてはならなかったことは、まだウイスキーを飲んだことのない消費者に、たとえ一口でも舶来の酒を飲んでもらうことだったのである。

私は生前の佐治に二度、インタビューしたことがある。また、サントリーホールで公演を見ていたら、ラウンジで出会い、声をかけられ、立ち話をしたことがある。すでに大経営者だった。彼が話をしたジャーナリストのなかでは、おそらく私が最も若い部類に入るだろう。

彼自身、インタビューでは「ウイスキーはまだぜいたく品だった」と語っていた。

「ウイスキーもビールもぜいたく品だった。家庭に冷蔵庫が普及していなかったから、氷がないし、冷やすこともできん。金持ちは井戸でビールを冷やして飲んでおったけれど、それはごく少数のこと。一般の人が飲むのは日本酒、あるいは焼酎か。あのころはよう日本酒ばかり飲んどった(笑)」

専務になった年の5月、全国の飲食店営業が再開された。佐治の証言にあるように、家庭でウイスキーを飲む人はほぼ皆無だったから、寿屋は料飲店にウイスキーを売り込み、かつ、一般消費者にはウイスキーとはなんたるものかを知らせる必要があった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら