国際協力の新潮流と日本が行うべき「質の援助」 前アジア開発銀行総裁の中尾武彦氏に訊く

国際協力の歴史的な文脈

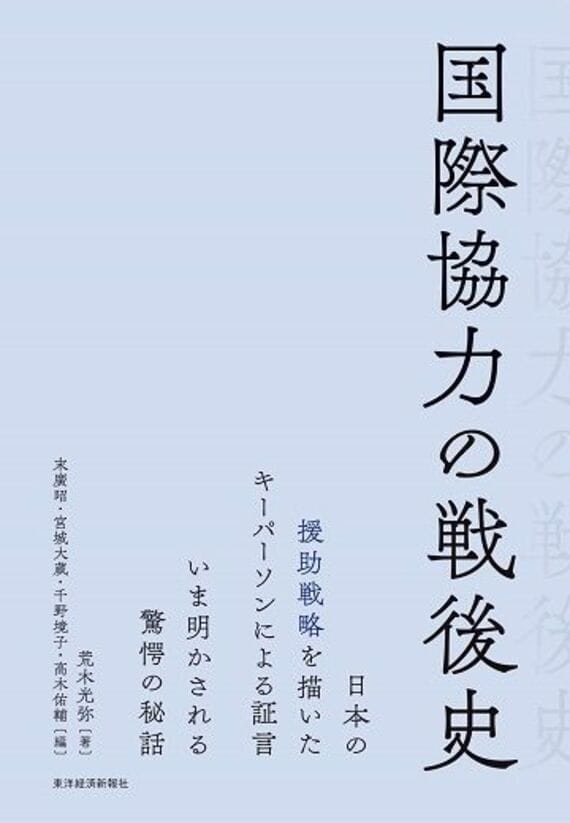

宮城:このたび、私も編者の1人として『国際協力の戦後史』を上梓しました。『国際開発ジャーナル』の編集長や同社の社長などを歴任し、1970年代のJICA(国際協力事業団、現在の国際協力機構)創設や1990年代のODA(政府開発援助)大綱の策定にも立ち会うなど、戦後の日本の国際協力の分野において、一貫してキーパーソンであり続けた荒木光弥さんへの聞き取りをまとめたオーラル・ヒストリーです。

中尾さんにもお手にとっていただいたようで、とてもうれしく思っています。

中尾:非常に勉強になって面白かったです。日本の援助は元々、東南アジア諸国などへの戦争賠償から始まっています。しかし、荒木さんの本では、戦前のアジアへの拓殖、つまり台湾での植民地経営や満州での経験、人脈が、戦後もある時期まで色濃く残っていたことが鮮やかに描かれていて、とても印象的でした。

どこの国も程度の差はありますが、植民地経営の中には搾取、抑圧もあったけれども、教育や産業の振興などの要素もありました。例えば、東京帝国大学には経済学部に植民地政策学の講座があり、矢内原忠雄や東畑精一といった、戦後も活躍したようなそうそうたる教授陣が熱心に、今で言う地域研究、開発経済学の研究をしていました。現在のアジア経済研究所などもその系譜をひいていますね。政治家にも、とくに戦争の反省からアジアを助けたいという気持ちは強かったと思います。荒木さんの本から、そのような戦後日本の思いのようなものを感じることができました。

戦後の賠償や援助、経済協力が、まだ競争力に乏しかった日本からの輸出振興を念頭においていたことはよく知られています。しかし、1970年代の食糧危機を背景に、ブラジルで農地開発を進めて日本への食糧供給を確保するといったプロジェクトが農林水産省で構想され、JICA創設にも大きな影響があったことなどは荒木さんの本で知りました。初期の援助には、農林省の食糧確保、そして通産省(現・経産省)の資源確保が重要なテーマでした。

私も2000年から2004年にかけて、財務省でODA担当の主計官(外務・経済産業・経済協力係)や日本の援助政策、JBIC(国際協力銀行)、債務問題などを担当する国際局開発課長を務めていました。その経験から「我が国のODAと国際的な援助潮流」という80ページになる論考を財務省が発行する『ファイナンス』誌に書いたこともあります。私自身がものごとの本質を理解するためには歴史を学ばなければならないと思っているので、荒木さんの本には多くを教えられました。