津田沼駅前「BOOKS昭和堂」、閉店までの舞台裏 ミリオンセラーを生んだ書店員の葛藤とは?

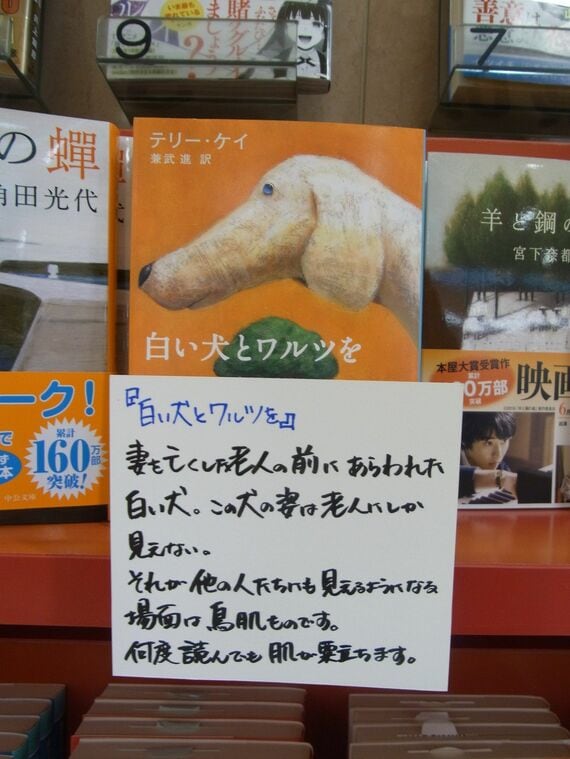

本は「商品」である前に「作品」である。書店員は、まず「作品」としての本と誠実に向き合わなくてはいけない。彼は、そう伝えたかったのだと思う。だが、1冊でも多く売ることで成り立つ出版業界において、そのメッセージはやはり『白い犬とワルツを』のPOPと違ってほとんど波及しなかった。

やがて、木下氏はPOPを書かなくなり、メディアへの登場機会も減っていった。BOOKS昭和堂を退職したのは、2016年1月のことである。

職場内で、木下氏と考え方を共有していた人はいたのだろうか。

「根本的には、1人もいなかったと思います。もちろん、本屋は本を売ってさえいればいいのか、という問いを抱えることは大切です。でも私は、できるだけ多くのお客様に手にしていただけるような選書とお薦めをしたかったし、作品としての良し悪しより、売れる本を前に出すことを優先する場面も多かったと思います」(村山氏)

だが本屋の存在意義は、そうした職業意識的な言葉だけでは語りきれない。

作品でも商品でもある本といかに向き合うか

9月1日から閉店まで、村山氏は「私達 この本が 大好きです」と題したフェアを店の入り口付近で大きく展開した。来店客に薦めて好評を受けた本、思うように売れなかったが大切に扱ってきた本……その1冊1冊に、村山氏やスタッフの直筆POPがついていた。

閉店直前の書店がこうしたフェアを実施することは多い。最後を迎えたとき、本屋はたんなる本の販売員ではなくなる。本が「商品」である前に「作品」であることに、より忠実になる。ラインナップのなかには『白い犬とワルツを』もあった。当時の木下氏が書いたコメントを再現したPOPが添えられていた。

収益を確保できなくなれば、書店は営業を終える。通い慣れていた客はいっとき困るだろうが、本を手に入れる方法は、ほかにいくらでも残っている。

だが、「作品」であり「商品」でもある本を、どう扱うか? この問題と向き合い、懊悩しながら棚に並べる1冊1冊を選択してきた本屋たちの仕事は、代わりがない。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら