「皮相さ」ゆえに見える、冗談のような自国の実像

自らの血肉と否応なくつながった時代として過去を捉え、いわば自身の肉体に刻印されたスティグマとして歴史をたどりなおす手法は、まさにその真剣さのゆえにこそ、時として被害者としての自己の聖化にも転じうる。

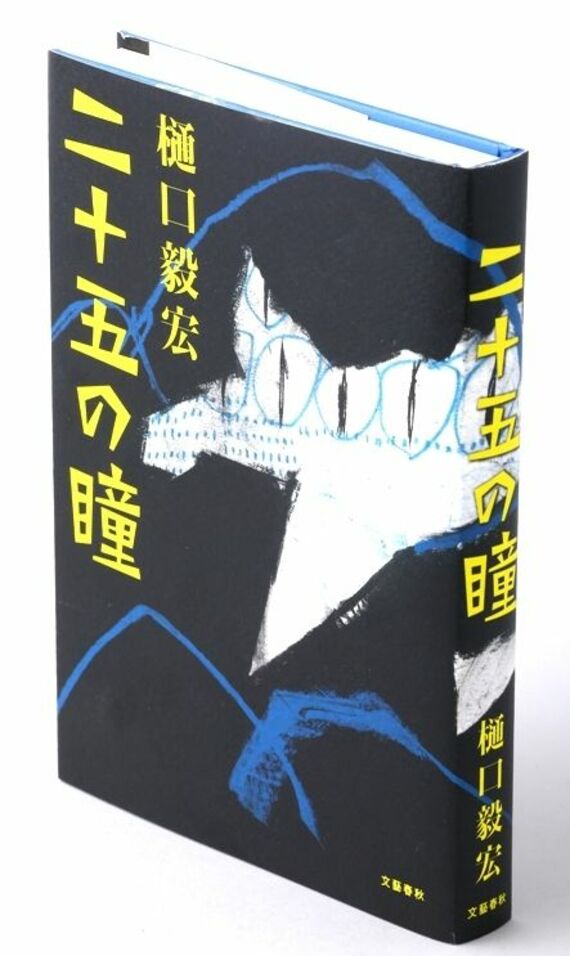

だとすればむしろ、自国の過去をあえて「不真面目」に、徹底的に突き放した「ネタ」として扱ってみる技法が、その中和剤になるかもしれない。同じく昨年に刊行された樋口毅宏『二十五の瞳』は、そんなことを考えさせる連作だ。

瀬戸内海の小豆島を舞台に、ゆかりを持つ実在の人物を登場させつつ、平成・昭和・大正・明治の四時代の物語が紡がれるが、書名どおりのパロディ小説である。

著者の樋口氏は1971年生まれ。名画『二十四の瞳』(木下惠介、1954年)に主演した高峰秀子への偏愛とともに、1979年に引退した彼女とは決して同時代人ではないことを、あとがきで告白している。

実際に2011年の「僕」が登場する冒頭と結末を除けば、その筆致は一見ギャグマンガのように軽薄だ。

『二十四の瞳』の主人公と同名の大石久子は平成編、権力者に身体を任せて恋人を裏切る女子アナで、昭和編では映画ロケの裏で、高峰秀子と黒澤明(誰にでもわかる仮名で描かれる)が不倫にいそしむ。実際に小豆島に庵を結んだ尾崎放哉は、帝国日本の謀略に加担したトラウマから廃人と化し、酒とセックス以外になんの関心もない。

描かれる人々の多くは下品ないし風変わりで、なかでも「国の発展」を背負うと自称する人物ほど醜悪に描かれる。「自国の過去」と同様に、「過去の自国」も突き放されてゆく仕掛けなのだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら