ラディカルで画期的な本である。

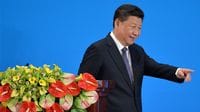

内に抑圧を強め、外に軍事的圧力を高める習近平政権下の中国に対しては、いきおい強面イメージが優勢となる。そんな今、本書は同じ中国におけるリベラリズムの水脈を探りあてる。一時的に「失語」状態になったとしても、枯れることのない論者の声に耳を澄ますのだ。

たしかに、清国末期の梁啓超、中華民国期の胡適から現代の徐友漁氏や賀衛方氏まで、あるいは五四運動から六四(天安門)事件、08憲章まで、中国には権力に抗し個人の権利を重んじる古典的な自由主義(これを「近代」と言い換えてもよい)の系譜がある。本書は、その潮流を、日中を横断して手をつなぐ知識人の社会的営みのなかに見てとってゆく。

それは、反時代的な試みであるにとどまらず、世界史的な意義を帯びる。

中国は「近代」をやり直すべきだ

中国の近代史において、ブルジョワ革命はあっという間に共産主義革命によって取って代わられた。その結果、市民的自由を根づかせる経験が持続しないまま、一党独裁の下で専制と接続し、権力的に平等を押しつける時代に突入してしまった。

「近代」とは、マックス・ウェーバーにとって普遍的なものであった。カール・マルクスにとっても、革命には順序があり、「前近代(アジア)的」な隷属からの解放を意味するブルジョワ革命と市民的自由が先行したのち、社会的平等に向かう共産革命が想定されていた。欧州をも束縛するその普遍的近代は、中国ではひと跳びに乗り越えられ、抑圧に転じた。

含意は明瞭だ。中国において本来的に必要なのは、近代をやり直し、市民的自由を今一度勝ちとり、リベラリズムを根づかせることである。それはリベラルな世界史的使命でもある。

なお、本書の鋭利な目は、日中双方における言説のねじれにも向けられる。

中国では、特に新左派により、リベラルがグローバル化時代の格差拡大を助長するネオリベラルと同等視されがちだ。その勢力は、平等を説く毛沢東主義に立ち返ることを求め、薄熙来氏から習近平氏(周辺)にいたるまで、今も無視できぬ影響力を誇る。

軌を一にして、日本でも、グローバル化と格差への批判の大合唱の中で、柄谷行人氏から丸川哲史氏まで、新左派に共鳴する論者が後を絶たない。彼らは、致命的なことに、その言説が中国共産党の上からの権力的な平等化の支持イデオロギーであることに頓着しないのである。

今の中国を相対化し、複眼的に見つめ直す絶好の機会を与えてくれる、お薦めの一冊。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら