中国の水産物「輸入停止」よりもヤバい資源の実態…1つの国に輸出入で過度に依存してはいけない

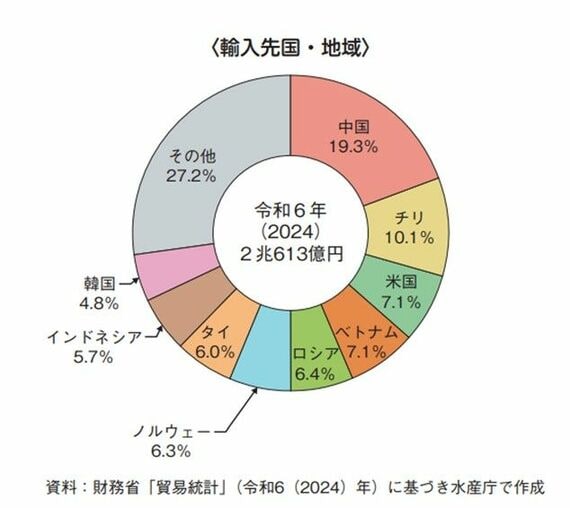

次のグラフは、日本の水産物の国別輸入割合です。2024年時点で中国は約2割(19.3%)を占めています。この2割が一気に制限されれば、他国からの調達に振り替えるのは容易ではありません。必要数量を確保するために、他国と高値で競争して買い集める必要が出てきます。

中国から輸入している水産物は、中国で漁獲されたものだけではありません。サバ、シシャモなど、北欧・北米をはじめ世界中で水揚げされた原料を中国が輸入し、加工して日本に再輸出している数量が含まれています。中国からの輸出が止まれば、その加工を日本国内か、別の第三国で行う必要が生じます。

水産物に限らず、日本は人件費が安いことなどを理由に、加工拠点を中国など海外にシフトしてきました。しかし、時代が変わり、中国の経済成長が進む中で、「中国は人件費が安い」という前提はすでに成り立たなくなりつつあります。

水産業での日本の本当の強みは何か?

日本の水産業は、かつて漁業でも水産加工でも長期にわたり世界最大級の規模を誇っていました。漁業では1972年から1987年にかけて、世界最大の漁獲量を維持していた時期もあります。その世界最大の漁獲量を背景に、日本各地で水産加工業が盛んになりました。

ところが、資源の減少に伴い、国内で獲れなくなった魚を世界中から輸入するようになりました。特に1985年のプラザ合意後の急激な円高を受け、日本は2012年まで世界最大の水産物輸入国でもありました。

サバの水揚げが多かった銚子では、国産サバが次第にノルウェーなどからの輸入サバに置き換わりました。カレイなど底魚が多かった三陸では、米国や北欧から輸入したマダラ、アカウオ、カラスガレイなどの原料に置き換わっていきました。さらに、人件費の安さや人手不足といった理由から、中国など海外に加工拠点を移転していったのです。

しかし、日本以外の国々での水産物需要が増え続けた結果、日本が思うように原料を輸入できないケースも増えてきました。また、海外での加工は、日本の関与がなくても成り立つようになっています。かつては日本が原料を中国などに持ち込んで加工し、日本向けに輸出してもらう形でしたが、今では中国などが自ら原料を買い付け、自国市場や第三国市場向けに製品を販売・輸出する構図になってきています。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら