もはや"現場の対応"では立ち行かない…「カスハラ対策」と「クレーマー対策」の本質的な違いとは

そうしたカスハラ対策本には、言葉づかいの巧みさや切り返しのうまさでカスハラを回避できると書かれていることが少なくありません。

たとえば、「相手の心を開かせるために共感する姿勢を示しましょう」「普段よりも声を低めにしてゆっくりと話しましょう」「正面から向き合うと緊張感が増すため、斜めの位置関係で接しましょう」といったコツが書かれてます。

カスハラ対策は「職場環境改善策」として行われるべき

確かに、そういったコツを身に付ければ、カスハラ対応が実際にうまくいくケースもあるかもしれません。

しかしながら、そういったコツが書かれたカスハラ対策本で対応がうまくいくのはごく一部の人だけです。

過去にはクレーマー対応も接客業務の一環でしたから、企業の責任者のなかには、クレーマーとの接し方のコツが書かれた書籍を読んで成功した人もいるかもしれませんが、誰もがそのようにうまく対応できるとは限りません。

人手不足が続く現状においては、持続可能な対応とは言えないでしょう。カスハラがハラスメントの一種である以上、一部の人のための対策とするのではなく、誰でも安心して対応できる職場環境を実現するための対策を講じるべきなのです。

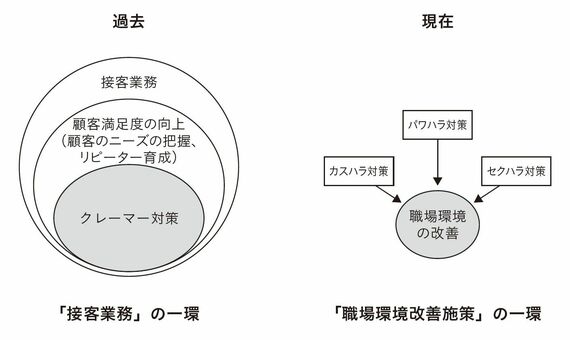

このように、クレーマー対策は、「接客業務」の一環として行われていたのに対し、カスハラ対策は、「職場環境改善策」の一環として行われるべきで、そこに本質的な違いがあるのです。

クレーマー対策とカスハラ対策の本質的な違いを図で示すと、下の図のようになります。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら