塾や習い事選びより重要⁉ "東大生の家庭の共通点"からみえる「どうすれば子供の頭は良くなる?」の答え

そういう人の子供は、自分も勉強するのが当たり前になります。親が学びに関心を持つことで、家庭全体が「勉強することは自然なことだ」という雰囲気になり、子供も前向きに学べるのです。

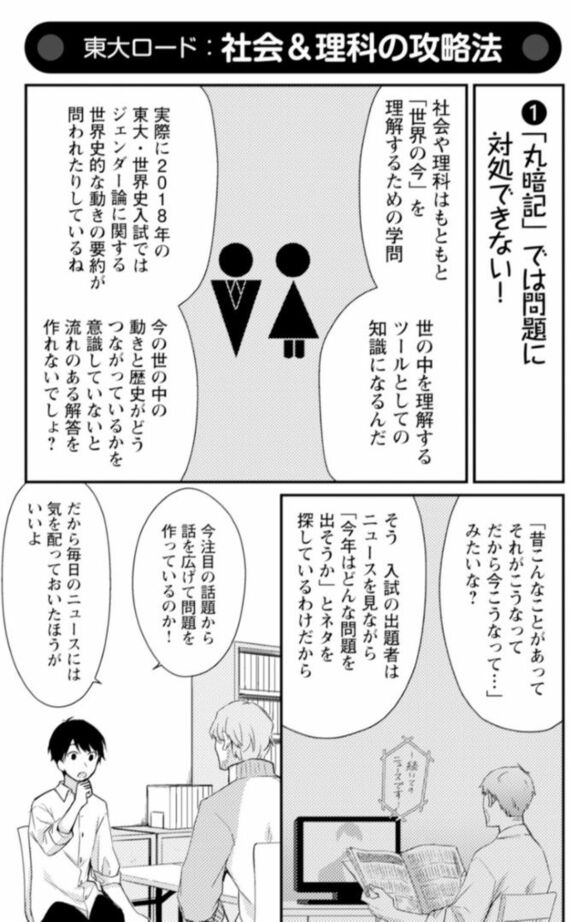

時事問題と日常会話のつながり

そしてこれは、雰囲気だけの問題ではなく、「学びに関心がある人同士の会話」が発生する空間を演出できるかどうか、というダイレクトな事象にもつながっています。

たとえば、近年の入試では、中学入試・高校入試・大学入試問わず、時事的なテーマが頻繁に出題されています。昨年は「オーバーツーリズム(観光地に人が押し寄せる現象)」についての問題が、社会だけでなく、英語や国語の文章題でも出題されました。

このような内容に対応するには、机の上の知識だけでは不十分です。日常生活の中で、人と会話したり、ニュースを見たり、またはどうでもいいことから学び取る姿勢を持ったり、世の中の出来事に対して目を向ける力が求められます。

スーパーで買い物をしている時に、「これはどこの都道府県で作られているのだろう?」「賞味期限の違いはなぜ生まれるのだろう?」といった問いを考える習慣が身に付いている人は、社会が得意になります。そして、それを子供一人に任せるのではなく、親が会話の中で自然に投げかけてあげている家庭の子供は、当たり前に勉強が得意になっていきます。この「日常生活に対して問いを持つ」という技術については、『マンガでわかる東大勉強法』でも描かれています。

※外部配信先では漫画を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら