昭和・平成の「仕方なくうさぎ小屋」から令和は「あえてうさぎ小屋」へ? 《小規模建売住宅の希望と闇》合理的な選択だが注意点も

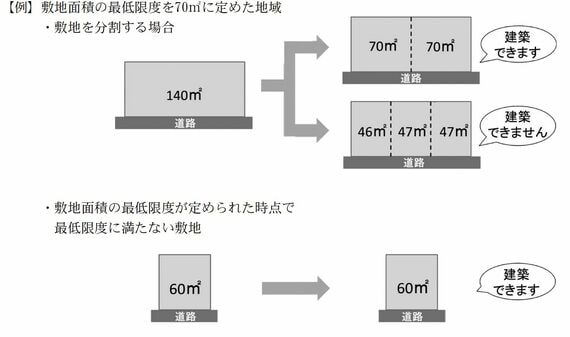

これから買う人が相続税を考えるまでには時間があるので、その時点で相続税がどうなっているかは想像できないが、二度と分割はできない可能性が高いことは覚えておこう。

また、狭小住宅は住宅ローンの審査に通りづらく、住宅ローン減税を受けられるのも新築・中古ともに床面積50平方メートル以上(所得が2000万円以下の場合)だ。

ただし、2025年12月31日までに建築確認を受けた新築住宅については床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も控除の対象(所得が1000万円以下の場合)になっている。

まちが均質化していく懸念

もうひとつ、購入者とは別の問題だが、商店街内の小規模店舗が住宅に変わっていくことには、まちを均質化する懸念がある。

前出の旧三福不動産は小田原駅周辺エリアで創業10年で118軒(現在は125軒)の店舗、事務所、アトリエ等をオープンさせ、小田原市の地価向上に貢献してきた。だが、商店街の空き店舗が住宅になり始めるとまちはそれ以上変化しなくなる。住宅街は住んでいる人以外には目的地とならない場所であり、住宅地は単体で地価を上げることはないからだ。

「小田原は箱根が近いこともあり、商業のニーズがあり、店をやりたい人も一定数います。それで空き家を利用、店などを増やしてきたのですが、それによって地域に注目する人が増え、土地価格が上がってくると若い面白い人が店を出しにくくなる。

不動産所有者としては一番利益が上がる使い方をするのが経済合理性にかなっていますが、それを長い目で見るとまちの均質化、ベッドタウン化を促進している。個人の不動産所有者とまち全体では長期的に利害が相反する部分があり、今後はこれまでとは違うやり方の模索を考えています」(山居さん)

首都圏の住宅街ではこの現象はすでにあちこちで起こっており、駅から住宅街に向かう近隣商業エリアの店の多くは消失している。それがまちをつまらなく、利便性に欠けるものとしている部分があるのだが、それはまた、利便性の高い場所に住みたいという個人のニーズを満たしてもいる。

はて、この矛盾はどうしたら解決できるのか。あえてうさぎ小屋の考え方を理解しつつも、悩ましく思うのはそんなところがあるからだ。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら