昭和・平成の「仕方なくうさぎ小屋」から令和は「あえてうさぎ小屋」へ? 《小規模建売住宅の希望と闇》合理的な選択だが注意点も

その後に到来したバブル期には全国的に不動産価格が暴騰。現在との違いは駅から遠い地点でも高額だったこと。利便性よりも住環境が重視されていたのだ。

当時、取材にお邪魔した家には8000万円台、京急三崎口からバス15分、全室6畳の3階建て住宅や本八幡駅から徒歩20分ほどの路地奥に建つ1億円超の一戸建てなどがあったことを覚えている。

さらにバブル崩壊後の1994年に住宅ローンが自由化されるまでは金利は高く、バブル期には8%以上に及んだ時期も。どの要件から考えてもこの時代の多くの人たちは住む場所、家を選択できる状況にはなく、買える住宅を買える場所に購入していたのである。

広さよりも利便性からあえて小さな家を選択

だが、今、狭小化している建売住宅を購入している人たちは予算面を抑えるという意図はもちろんあるものの、それ以上に郊外の広さより立地、利便性、それによって得られる生活の質や自由な時間を優先。その結果として都心部に近い小ぶりな物件を選んでいる。

狭い土地に建てた鉛筆のように細長い家、というイメージから「ペンシルハウス」という言葉もあり、再び目にする機会も増えている。

「1985年の男女雇用機会均等法以降、職住近接志向が強まり、世帯も変わった。今は単身世帯あるいは共働きで子どもがいない世帯が増加、ミニマリズム志向も多い。

郊外の一戸建て信仰も消失、庭なんか不要という人も多数。一方で都市部、特に都内は子育てにさまざまな優遇がある。だとしたら小さくても都心近く、利便性の高い住宅をという選択です」(藤井さん)

この傾向は東京に限らない。リモートワークが可能だからと東京を離れる人たちも駅近の便利な立地を希望すると神奈川県小田原市の旧三福不動産の山居是文さん。

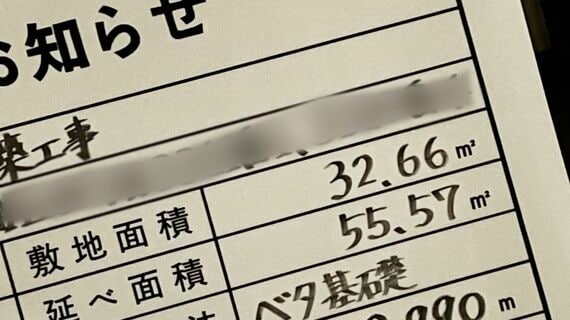

「数年前、小田原駅周辺では土地35坪(115平方メートル強)、建物の延べ床面積100平方メートルが一般的でしたが、この間で土地価格が坪40万円から80万円ほどに上昇。現在は土地20坪~25坪も普通。

1駅、2駅離れると安くなり、広い家が買えるのでせっかく首都圏を離れるならと住環境の良い、面積的にも余裕のある家をお勧めしますが、小田原駅周辺の人気ばかりが上昇。最近では商店街内のこれまで狭くて戸建てニーズに合わないとされてきた土地に建売一戸建てが建ち、人気になっています」と山居さん。

昭和50年代~バブル期と違い、価格は上昇局面にあるものの、今は当時よりも選択肢は豊富だ。リモートワークができる人なら都市部を離れることもできるし、首都圏内でも都市部以外や駅から離れれば都心近くのマンションの半額あるいは半額以下で買える広い一戸建てもある。

マンションと違い、一戸建ては投資目的の購入が少ないこともあって比較的価格の伸びが緩やかだからだ。

東京カンテイが出している市況レポートは土地面積50平方メートル以上100平方メートル未満を小規模一戸建てとしているが、実際の市場ではそれよりも狭い住宅も少なからず見かけるようになっている。かつての「うさぎ小屋」よりもはるかにコンパクトなのである。

だが、それを豊富な選択肢の中からチョイスする人が少なからずいる。その要因として利便性が優先されていると考えると、かつてはやむを得ず遠い、狭い家だったものが、今は自ら合理的に選ぶ近くて狭い家という選択に変化していることが分かる。「仕方なくうさぎ小屋」から「あえてうさぎ小屋」というわけだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら