働く理由が激変する「人生の三大支出」の呪縛から解放される2つのタイミング

定年後は必要資金が急減

定年後は、これまで以上に家計の状況を踏まえたうえで、どう働くかを選択していく必要がある。それでは、定年後は実際にどれくらいのお金が必要になるのだろうか。

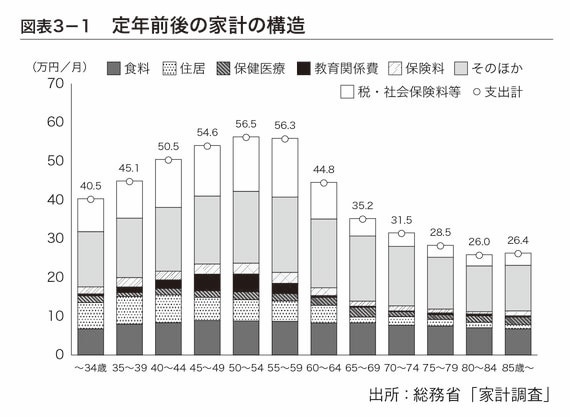

総務省「家計調査」から、定年前後の家計の構造を確認してみよう。下の図表3-1は、2人以上世帯のひと月当たりの平均支出額を世帯主の年齢階層別に記したものである。2人以上ということで夫婦2人の世帯もあれば、子どもを含めて3人、4人、5人といった家庭も含め、そのすべてを平均した統計になっている。

家計の構造は、定年前後を境に大きく変わる。家計支出額は34歳以下の月40.5万円から年齢を重ねるごとに増大し、ピークは50代前半の56.5万円となる。人生の前半から中盤にかけての時期は、家族の食費に住宅費、保険医療費、教育費、国や地方自治体などから徴収される税・保険料など、とにかくお金がかかる。