「日産vsトヨタ」昭和の四季報25年分を読み込んでわかった分岐点

今も日本経済を支える自動車産業だが、その成長が本格化したのが1960年以降だ。なかでもライバル関係にある日産自動車とトヨタ自動車は火花を散らしながらお互いを高め合い、業界全体を牽引してきた。

東洋経済ではこのたび、未電子化状態だった1961~1985年にかけての『会社四季報』の記事を、最新のAI-OCR技術でテキストデータ化した。今回はそのデータの一部を利用して、両社が歩んだ25年間の軌跡を振り返る記事をまとめた。

生産拡大競争が起きた1960年代

1960年代初頭に自動車大手2社は、積極的な生産能力の拡大に乗り出した。1960年代前半は、両社とも投資の資金を賄うため、毎年のように増資を繰り返しているのも特徴であり、まさに成長産業だったことがうかがえる。

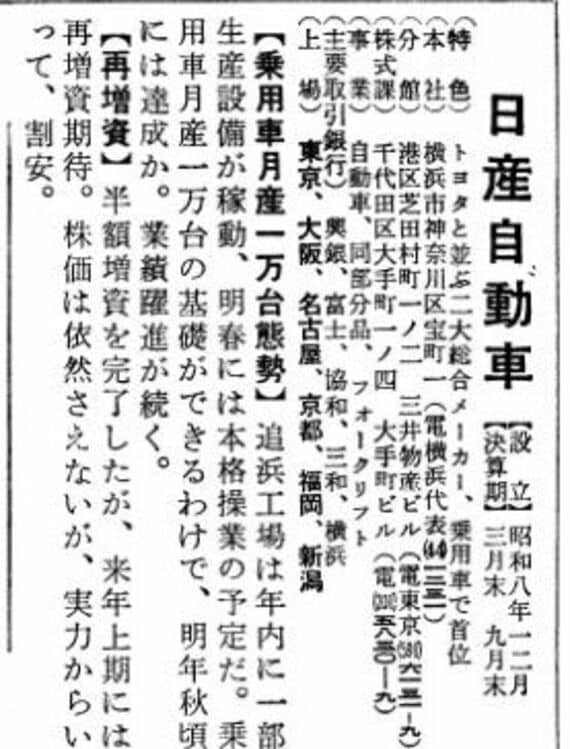

2027年度末で生産を終えると発表された日産の追浜工場(神奈川・横須賀市)だが、『会社四季報』の1961年春号に「乗用車を中心に実需は引き続きおう盛、追浜建設にも着手」と記述があるように、ちょうどこの年に工場建設を始めた。その後1962年には追浜工場を本格稼働させ、「乗用車月産一万台」体制の基礎を築くことになる。

その後も1964年には座間工場の建設を行うなど、矢継ぎ早に工場投資を進めた。その後、1966年にはプリンス自動車と合併した。当時は、大衆車「サニー」の販売が順調だったことが記述から読み取れる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら