「日産vsトヨタ」昭和の四季報25年分を読み込んでわかった分岐点

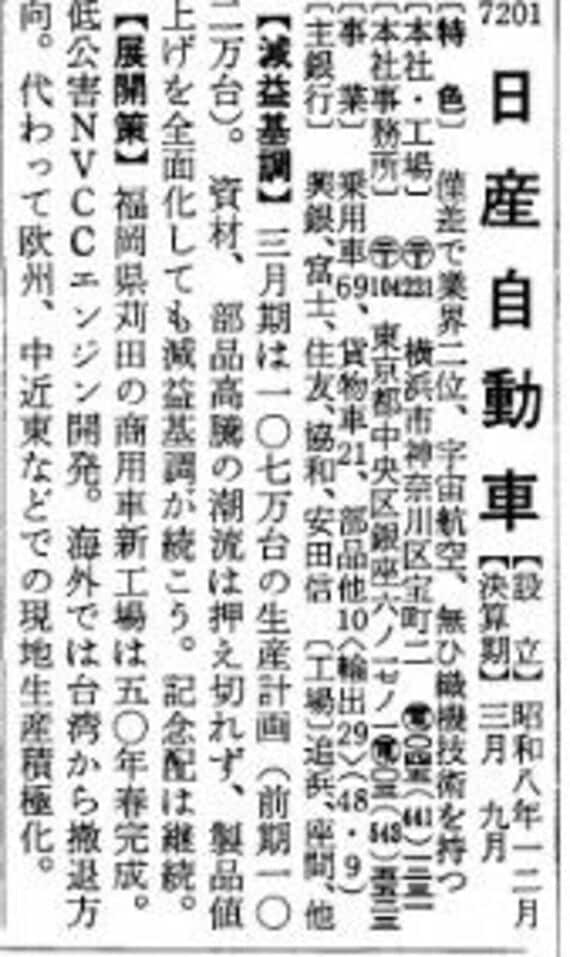

1970年代に入ると、自動車業界はニクソン・ショックやオイルショック、排出ガス規制などに直面した。日産は、1971年に栃木工場が操業を開始したものの利益の伸びは鈍化。1973年のオイルショック後は「製品値上げを全面化しても減益基調」との記述が見られ、1974年には「連続減益」に陥るなど、苦しい経営が続いた。

1970年代後半には日本車が海外で評価

しかし、1970年代後半には日本車が海外で評価され、自動車の輸出が急増していく。1976年には福岡県の苅田工場(直近発表では追浜工場の生産を集約化することに)での生産を開始するなど、再び生産増強を進めていく。

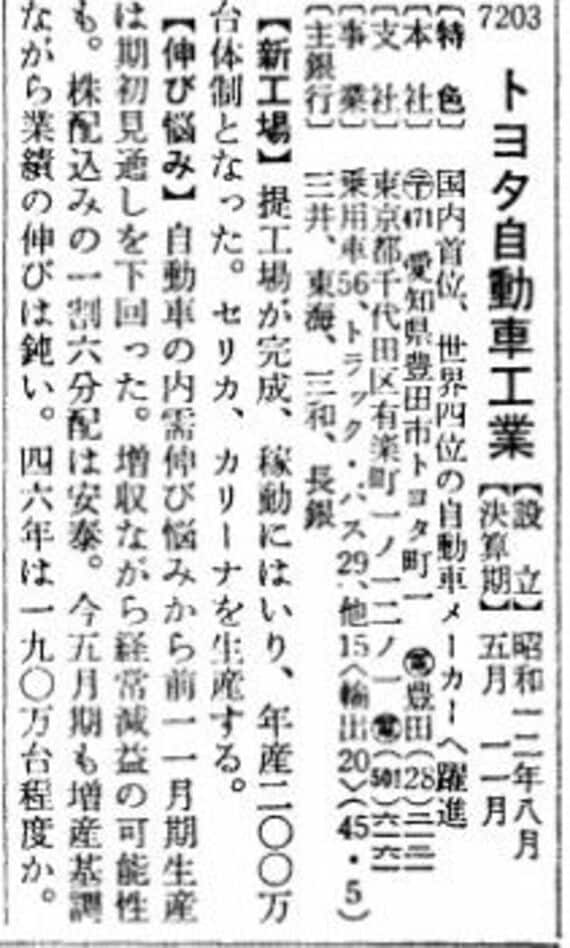

トヨタも同様に、1971年新春号では「内需伸び悩み」として、業績が足踏みしている記述がみられるほか、1974年春号段階でも「大幅減益」を記録した。

しかし徹底した合理化と、好調な輸出を背景に、いち早く立ち直った。1975年後半には「高水準の操業続く」と業績は急回復したことが記載されている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら