議員が「公共トイレにナプキン置いて」で炎上も…実は広がる無料設置、東京・葛飾区が「全小中学校のトイレに設置」している理由

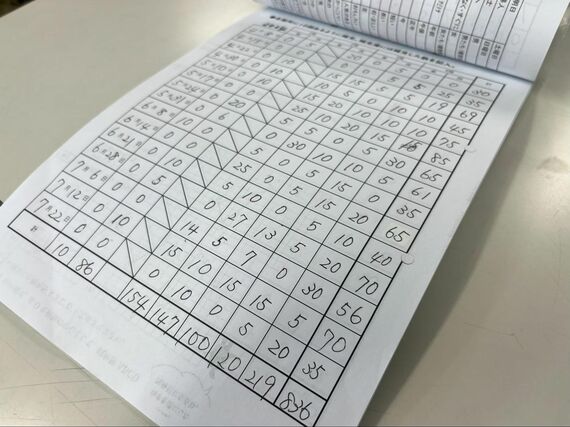

葛飾区によると、亀有中のように個室に置く学校のほか、トイレの手洗い場に設置する学校もある。利用は年を追うごとに増えているといい、2025年度は小中学校合わせて約93万円の予算を計上した。

体の不調に悩む子とつながりにくくならないか

亀有中の福田さんは今年4月に着任したため、トイレにナプキンを置く前と後との比較は分からないが、前任校ではトイレに置いたことで保健室に来る生徒はかなり減ったという。

「前は、ナプキンを手渡しするときに『経血量が多い』『腹痛がつらい』といった生徒の一言から、婦人科受診を促す機会を持てました。トイレにナプキンを置くことで、そうした機会は減り、体調に悩む生徒がいないか、気にかかっています」

葛飾区が各小中学校に、トイレのナプキン配備について聞き取りをしたところ「必要な子の手に届く」、「養護教諭が不在でもすぐナプキンを使える」と肯定的な声が上がった。

一方で「補充が頻繁で負担である」「生理用品だけではなく、家庭への支援が必要な子とつながりにくくなるのでは」との意見もあった。

大学でも生理用ナプキンをトイレに置く動きは活発で、法政大学は2025年4月から市ヶ谷、多摩、小金井の3キャンパスの女子トイレと、バリアフリートイレに無料の生理用品を設置した。

東京科学大学は、建築学の博士課程の女子学生の発案で始まった。「生理の貧困」や、ベーシックサービスとしての生理用品の提供など海外の事例も学び、先行していた中央大学にもヒアリングして、2023年10月から一部トイレに配備し、設置場所を広げている。

女性の貧困解消に取り組む、国際NGOプラン・インターナショナルが15~24歳の2000人に行った調査(2021年)によると、36%が「生理用品の購入をためらったことがある」「購入できなかった」と答えた。収入が少なかったり、他のことにお金を使わなければならないなど経済的理由を挙げる人が目立った。