『生しょうゆ』『生ドーナツ』…日本人はやっぱり“生”が好き? 《人気の背景と技術の進化》 いかにも「日本らしい食べ物」と言える理由

火入れしない発酵食品の「生〇〇」には、生酒や生ビールもある。生酒の元祖は、京都・伏見の月の桂が1964年に出した「スパークリングにごり酒」。その後、兵庫・灘の白鶴が1979年に生貯蔵酒を出して1984年に全国発売、山形の出羽桜が1982年に出す。

流行し始めたのは1984年、月桂冠が常温流通可能な商品を発売し、白鶴と共に需要が落ち込む夏場に冷やして飲む酒として全国に宣伝してから。蔵元まで行かなければ飲めなかった生酒のフレッシュな風味をどこでも楽しめるようになり、1980年代からバブル期にかけ、吟醸酒ブームと相まって冷やして飲む日本酒が流行。

それまで日本酒は熱燗で飲むのが当たり前だったのが、冷酒の人気が広まり、やがて冷やして飲むほうが一般的になるほど定着した。

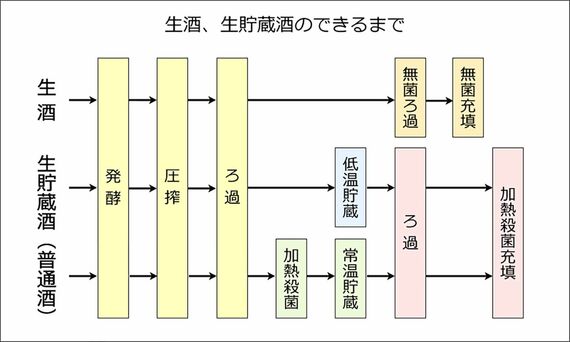

生酒が商品化されたきっかけも、技術の進歩だ。月桂冠の場合、生酒は製造工程で精密にろ過し、酵母や、酒を腐敗させる火落菌を除去したうえで、さらに超精密ろ過を行うことで、酒中の酵素を90%程度まで取り除く。

その結果、しぼりたての香味を保った酒を常温で流通できるようになったのである。醤油と同じく、日本酒も品質劣化や腐敗の原因を取り除く技術の開発が、生で流通させられる商品を生んだのだ。

ビアホールなど、飲食店で楽しまれていた生ビールの家庭用を、最初に発売したのはサッポロビールで1977年。やがて大手メーカーのビールは、ビンも缶も「生」が定番になっていく。同社の生ビールもろ過技術の開発が、商品化に結びついている。

特に大量生産の食品は、雑菌を繁殖させないために徹底した衛生管理が必須だ。また、常温流通が難しい「生〇〇」もある。その流通を支えるのが、1960年代後半に広まった、産地から店頭まで冷凍・冷蔵して運ぶコールドチェーンシステムである。

「生〇〇」を求める嗜好性は鮮魚好きから?

ビールも日本酒も令和の現在、「生」は定番になっている。「生〇〇」を求める日本人の嗜好性は、鮮魚好きが影響しているかもしれない。

1871(明治4)年の肉食解禁後に広まった牛肉、豚肉には熟成させる魅力もあるが、日本人が長く親しんできた魚介類は、一般的に、鮮度が高いほうがおいしく安全だ。そうした知識が常識化している国で、「生〇〇=鮮度の高さ」という連想はしやすい。

やはり鮮度が味を左右する生野菜のサラダの一般化にも、コールドチェーンシステムの確立が影響している。GHQの影響で生野菜サラダが広まる前は、野菜は漬物にするか火を通して食べるのが当たり前だった。

サラダは高度経済成長期に流行し、すっかり定着した。2000年前後には、サラダの定番野菜のレタスの朝採れを店頭に並べるスーパーが増えた。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら