【独占】朝日新聞社長が語った“デジタル時代”の生き残り方 「“等身大の経営”を早くやるほかない」「地方取材のあり方を考え直す」

ならば、「デジタル」だと。民主的で自由な社会、個人の尊厳を大事にする社会の基盤となるのは、真っ当に取材、点検され、整えられた情報だ。紙が右肩下がり傾向にある中で、今のネット社会やAIの動きを見て、デジタルにより本気で力を入れないと真っ当な情報が流通しない社会が訪れる可能性が高まってきた。

紙はもちろん大きな支えの1つだが、これまで50くらいの力でデジタルもやると言っていたのを100、200のパワーでやる。世の中全体を考え、デジタル社会がもっと進むときに、ここに力を注がない選択はありえない。

――同業の読売新聞は「唯一無二の全国紙を目指す」といった方針をアピールしています。朝日新聞としては今後の取材体制や、報道機関としての方向性をどのように考えますか。

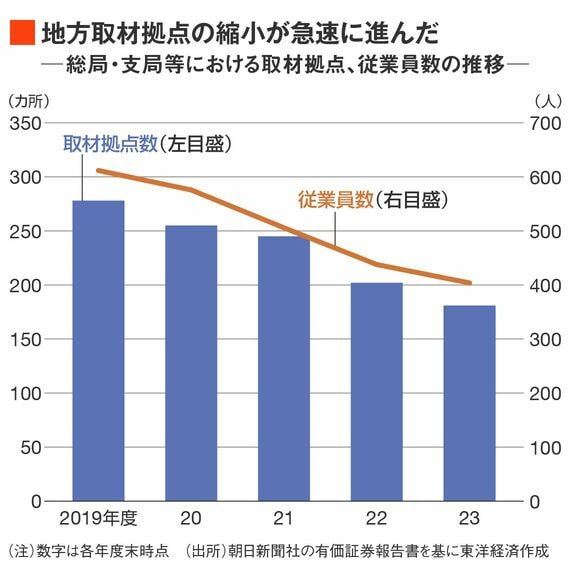

地方の取材網を維持しているか、小さくしているか、と言われれば小さくしている。それは経営上の都合、判断に基づくものだ。

直接的に言えば、2021年に赤字を出したとき(編集部注・2021年3月期決算で、創業以来最大となる441億円の最終赤字を計上)に全体を点検し、それを奇貨として、地方取材網はどうあるべきか考えた。

地方取材のあり方を考え直す

もともとの発想は、「地方取材は何か」というのが起点になる。地方版を見ても、従来型の市役所の予算や広報の投げ込みの取材を、これから基本的に縮むメディアが本当にずっとやり続けることなのだろうか、という発想があった。

網羅的にこれまで通りの地方版作りをするというのは1つの考え方だが、朝日新聞はそういう考えはもう取らない。僕は「特派員的」と言っているが、地方においても朝日新聞らしい(独自の)視点で地方行政を評価するといったことをもっとやっていこうと。

地方の記者にも「デジタル版で展開できる発想でものを考えてくれ」とお願いしている。そうすると、地方の話がデジタル版でどれくらい読まれているかわかるし、全国に関心を持たれる話ということならば、夕刊トップ用に書き替えるとか、そういう連関を強めていく。

(新聞を購読する)お客様は東京圏と大阪圏で6割5分を超え、都市圏も含めると7割強ぐらいになる。そうすると、市場の原理とまで言わないが、紙のお客様がいるところに重点的に人を配置していくのは当然といえば当然という側面もある。

――だとすると、地方からは撤退して、東京、大阪、名古屋、福岡といった都市圏ブロックだけに拠点を集中させるような将来像もありうるのでしょうか。

選択肢の1つとして完全否定はしない。この先の経営の数字、メディア状況、とくにデジタル、ネットの状況などを踏まえつつということになる。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら