つまり、外国為替レートは「需給」で決まり、その「需給」は需要サイドと供給サイドのどちらが要因なのか、そしてその裏で起こっているのは何か、ということを考える必要があります。

実需と投機とは?

「需給」を考えるには、その担い手のことを知らねばなりません。

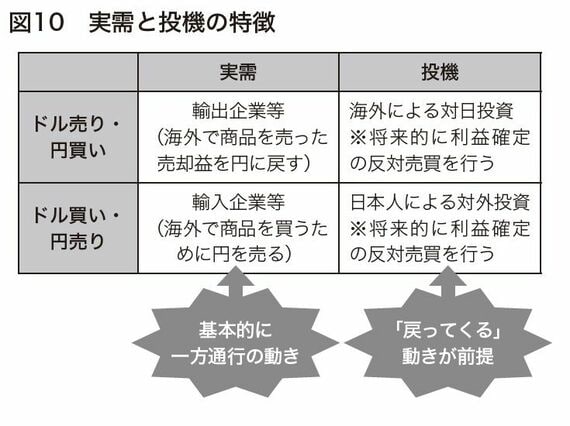

これは大きく分けると「実需」と「投機」です。

「実需」というのは「実際に何か目的があって外国為替取引を行う」ことを指し、主には貿易を行う企業や、海外での会社設立や設備投資を行うような企業による取引になります。

一方、「投機」は「資産の売買により利益を得るための取引」であり、主に金融機関や機関投資家、個人投資家などの取引がそれにあたります。この2つ、大きな特徴があります。

実需については、日本の輸出企業は製品の売り上げである外貨を円に換金する動きをするため、基本的には「円買い」圧力を発生させます。輸入企業は逆に、まず外貨を入手するために円を売る、そして製品を海外で購入する、という動きをします。つまり「円売り」圧力を生じさせます。

このように、実需については、輸出入や投資の方向によって円高・円安の圧力の掛かり方に違いはあれど、基本的には「一方通行」のお金の動きといえます。

一方、投機はというと、基本は前述の銀行の部分で取り上げた「差益をとっていく」スタイルです。

これは、「まず何か取引を行い、その値が動くことで利益が生じた場合に、利益を確定させるために『反対売買』を行う」という形です。「裁定取引」と呼ばれます(※外部配信先では図を閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください)。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら