「熱中症だけじゃない!」暑さで増える“意外な病気”のリスク。全国規模の膨大な入院患者のデータをもとに東京科学大が研究

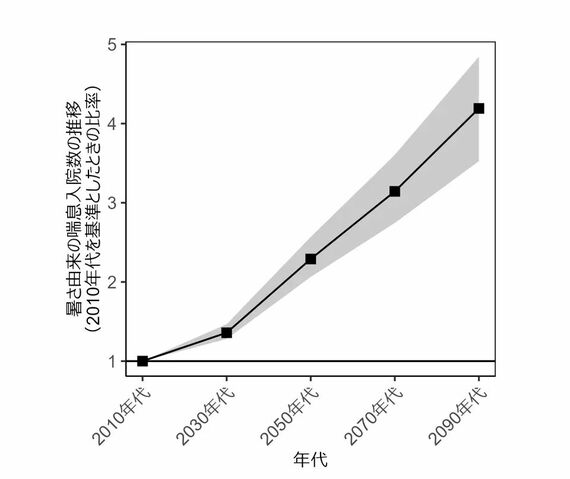

研究によると、世界の気候科学者が試算した気温上昇シナリオの中で最も高くなるケースをもとに、2090年代には暑さを原因とする喘息の入院患者が、2010年代と比較して最大で4.19倍に増加する。

医学の立場から気候変動に提言すべき

藤原教授はかつて、細分化された日本の公衆衛生分野で、社会的意義がある研究が十分にできなかったと振り返る。転機となったのが約20年前の米ハーバード大学への留学だ。そこでは、日本にない社会疫学や気候変動と疾病の関係について研究することができた。

公衆衛生や疫学の分野では「予防原則」という言葉があり、これは因果関係が完全に証明されていなくても、健康被害の可能性がある場合には「予防的な措置を講じるべきだ」という考え方である。

同様に近年の異常気象が、確実に気候変動の影響と立証されなくても、その可能性が高いならば、「気候変動の根本原因とされる温室効果ガスの削減を積極的に進めるべきだ」と藤原教授は強調する。さらに「医療関係者も気候変動問題について、もっと声を上げるべきだ」と主張する。

それに対して「『専門外が口を出すな』というのは、いかにも昭和的だと思う。目の前に危機的な状況があるので、皆で知恵を出すべきだ」と語る。その中で、「われわれ公衆衛生分野が橋渡しをすべきだ」と意欲を示す。

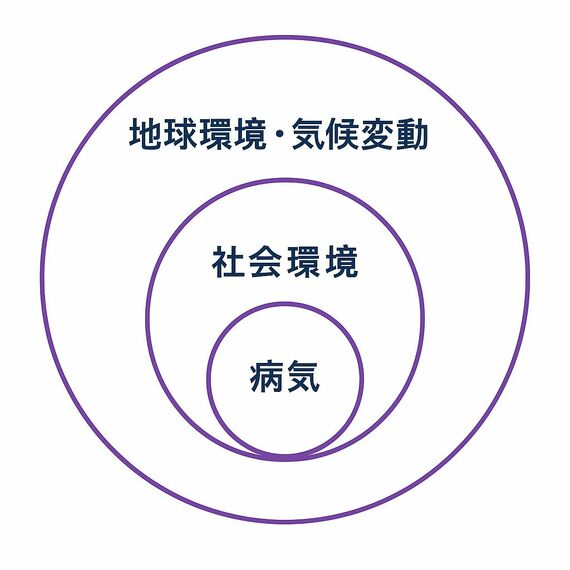

気温上昇は多くの人の健康に悪影響を及ぼすが、その影響は均一ではなく、低所得層がより被害を受けやすいといった不平等も生じさせる。

また人間活動がもたらす気候変動に対し、世界中の気候科学者などが警鐘を鳴らし続ける一方、無関心だったり、懐疑的な立場を取る人々も依然として存在する。

藤原教授らが進める研究が、1人ひとりの健康と気候変動への関心を高め、脱炭素社会に向けた行動変容を促す「触媒」となるのか、今後のさらなる研究が注目される。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら