「熱中症だけじゃない!」暑さで増える“意外な病気”のリスク。全国規模の膨大な入院患者のデータをもとに東京科学大が研究

藤原教授の研究室は、全国規模で長期にわたる膨大な入院患者のデータをもとに、「気温上昇と疾病との関蓮」について研究成果を発表している。その中には、喘息(ぜんそく)、糖尿病に加え、血液疾患、アナフィラキシー、川崎病などがある。

たとえば喘息は、古代ギリシャ(紀元前4〜5世紀)から記載のある古い疾患で、主な原因はアレルギーや感染などによる気道の慢性炎症。脱水は、それを悪化させる要因にもなる。

現在も子どもから高齢者まで幅広い年齢層が関係する。特に、小さなお子さんのいる家庭では、子ども本人以外に友達などを含めると、周囲で誰かしら患っている場合も少なくない。

厚生労働省の患者調査傷病分類編(2023年)によると、喘息の総患者は約186万人に上り、これは日本の全人口の約1.5%(約67人に1人の割合)を占める。

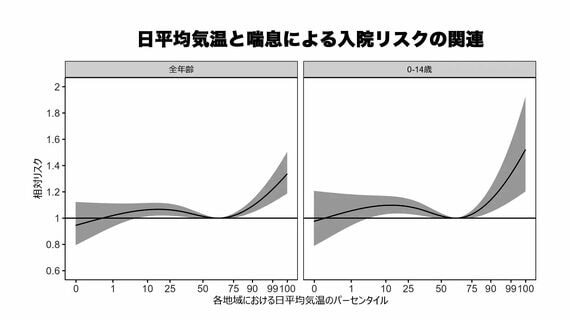

藤原教授らの研究では、日本全国における2011年から2019年までの9年間における入院患者のデータを対象に、年間で気温が高い6月から9月の喘息入院件数と1日の平均気温との関連を調査した。

それによると、極端な暑さにさらされた場合、喘息により入院するリスクが、リスクが低い気温の時と比べ、1.22倍に増加するという。また、14歳以下の子どもにおいてはリスクが1.33倍となり、特に影響が大きいことが分かった。

乳幼児を持つ多くの親が懸念するアナフィラキシー

アナフィラキシーは、新型コロナウイルスワクチン接種後に起こることがある副反応として注目された。急激に発症する重篤な全身性アレルギー反応であり、命に関わることもある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら