<ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする>「モデル年金」ベースの議論はもうやめよう。本当の将来像を知れば、改革案は絞られる

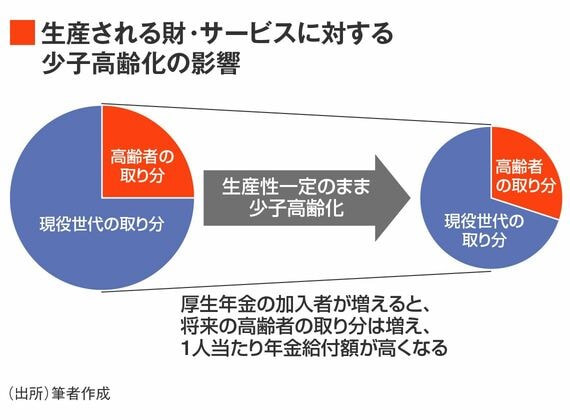

そのため、2004年年金改革で、現役世代の保険料率の上限を設け、2017年に保険料率がその上限18.3%(労使折半)に到達してその後固定された今でも、より多くの人たちが厚生年金に加入していけば、その人たちが将来に約束された1人当たり年金額は高くなっていく。

将来に老後を迎える人たちが貧困に陥るのを防ぐために(防貧機能を高めるために)、さらに、より多くの人たち、具体的にはまず労働者として働く第1号被保険者(第1号被保険者の4割)に「明るい未来」を共有してもらうために、厚生年金保険に加入してもらうことが重要になる。

最も有効な低年金対策は適用拡大

先に「10万円未満の低年金者の割合は、若い世代になるほど少なくなっていく。そしてその傾向に、例外となる特別な世代があるわけではない」と書いていた。そうではあるが、どの世代にも、いわゆる「低年金者」という人たちはいる。

そうした低年金者の多くは、労働者でありながら、厚生年金に加入できておらず第1号被保険者のままでいて、そのために自身で定額の保険料を毎月払わなければならなかったが保険料の未納、猶予が続き、基礎年金の保険料の拠出履歴は不十分で満額とはほど遠い。

将来の「低年金者」においてもそうであることは十分に想像されるため、巷間賑わせていた基礎年金の底上げは、ベースとしての基礎年金額も低いので、低年金者の対策としては有効な方法ではない。

低年金者対策として有効な手段は、労働者として働く第1号被保険者(第1号被保険者の4割)に厚生年金保険を適用し、①事業主負担が行われる、②未納がなくなる、③基礎年金の増額に加え、厚生年金もつくようにして厚生年金加入の継続効果を最大限利用してもらえるようにすること、すなわち速やかな厚生年金保険の適用拡大の実現になる(そして低年金・無年金者に対する住宅政策なども重要)。

政府は、厚生年金保険のそうした効果が勤労者に広く及ぶように、勤労者には勤労者にふさわしい年金をという目標を掲げ、それを勤労者皆年金、勤労者皆保険の実現と呼んできた。公的年金に関わる人たちのほとんどが速やかな実現を望む政策目標である。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら