<ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする>「モデル年金」ベースの議論はもうやめよう。本当の将来像を知れば、改革案は絞られる

そのように女性が経済的に自立していくことは遺族厚生年金のあり方も変える。

現在の遺族厚生年金は夫を失った30歳以上の女性では終身給付であるが、これを5年間の有期給付に切り替えることが検討されている(未成年のこどもがいる人やすでに受給権がある人は除く)。

遺族年金のこの改革案は、第3号制度の利用者の大幅な減少と表裏の関係にある。なお、遺族年金の有期化の拡大は、欧米諸国では1980年代から1990年代にかけて実施された見直しであった。

年収ではなく生涯収入でみると明るい未来が見えてくる

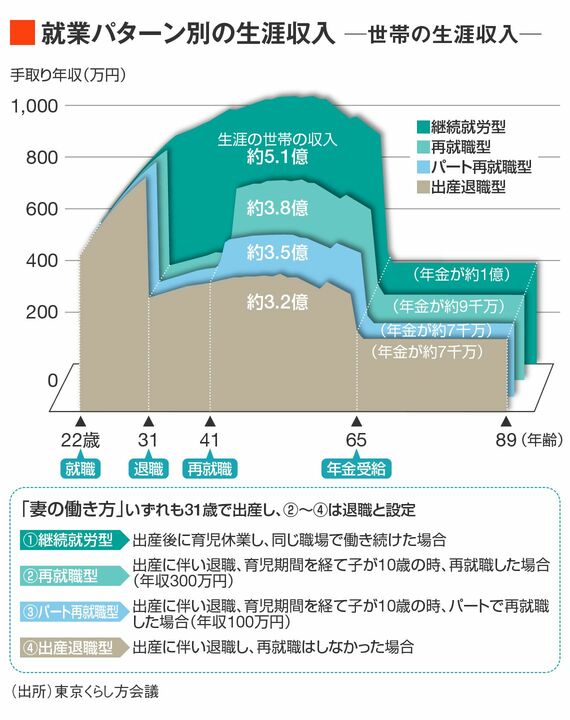

こうした、女性のライフスタイルの変化は若い世代の生涯収入にどのような影響を与えるのか。

東京都の「東京くらし方会議」が、2024年1月に試算したように、結婚出産後も継続して働く場合は、出産退職する場合に比べて、生涯収入は約2億円、そのうち公的年金で約3000万円多くなる。また、妻が出産後などに継続就労しない場合の配偶者手当と配偶者控除による夫の収入のメリットは32年間利用で670万円程度にすぎないという試算もされていた(ライフ×キャリア ゆうちゃみさん動画「もしもの話」篇)。

年収ではなく生涯収入で考えれば、今や一般化している共働きという「2馬力世帯」の年金を含む生涯収入は、配偶者が第3号である「1馬力世帯」(モデル年金はこの世帯を想定)の人たちよりもはるかに多くなる。

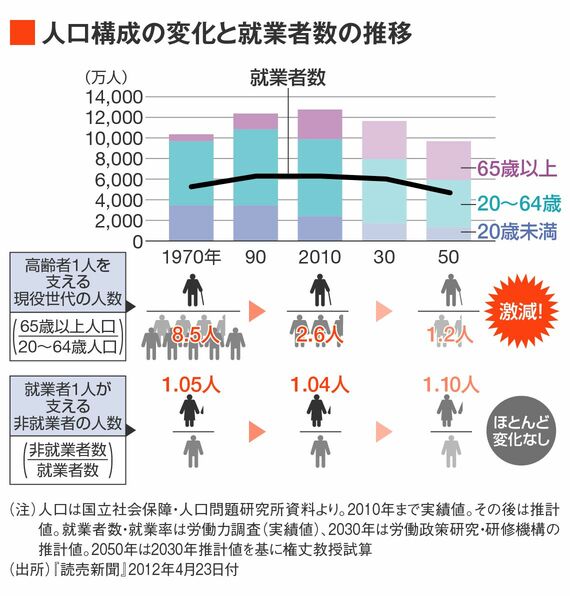

「65歳以上高齢者/20〜64歳現役世代」の比率が少子化の影響で御神輿型、騎馬戦型、肩車型へ進むのに将来の年金が増える話など信じられないと思う人が多いのもわかる。子どもの頃から、御神輿型、騎馬戦型、肩車型のイメージを繰り返し教えられ、将来の年金はもつわけがないという考えが世の中ではデフォルトとしてあるからだ。

だがそうした多くの人が普通に信じている話は、昔から都市伝説の1つとみなされていて、年金をはじめとした社会保障にとって大切な指標は「非就業者数/就業者数」比率であり、この比率は、戦後ほとんど変わっておらず、将来も変わりそうにないのである。

この事実を知ることは、毎日のウェルビーイングに影響を与え、将来に抱くイメージを明るくすると思うのだが、残念ながら、いまだにあまり知られてない。

このことは随分と昔から言っていて、たとえば、次は2012年の読売新聞の記事で、高齢者を支える現役世代の人口は「激減」なのだが、就業者1人が支える非就業者の人数は「ほとんど変化なし」なのである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら