<ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする>「モデル年金」ベースの議論はもうやめよう。本当の将来像を知れば、改革案は絞られる

2024年に行われた今回の財政検証では、個人単位の公的年金の加入者の記録全体のデータから5分の1をランダムに抽出してそれを基に、コーホート別(出生時期別)の65歳時点での年金給付額の分布推計を行っている。これは日本の年金の歴史上初めての画期的試みであり、その結果が実に明るい未来だったのである。

「さらばモデル年金」に書いているように、これまでの年金論は「モデル年金」という試算を基として語ることしかできなかった。しかし、モデル年金の最大の欠点は、時代とともに変化しているライフスタイルを反映させることができないことである。

一例を挙げれば、急速に進んだ共働き化や60歳以上の雇用の長期化の影響はモデル年金にはまったく反映されない。このように自分の将来の年金を知るにはあまり役に立たなかった試算を基に、これまでの年金論は語られてきたのである。

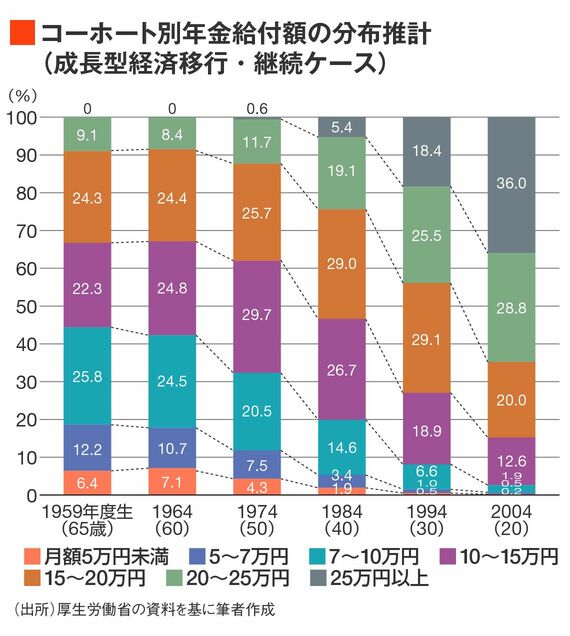

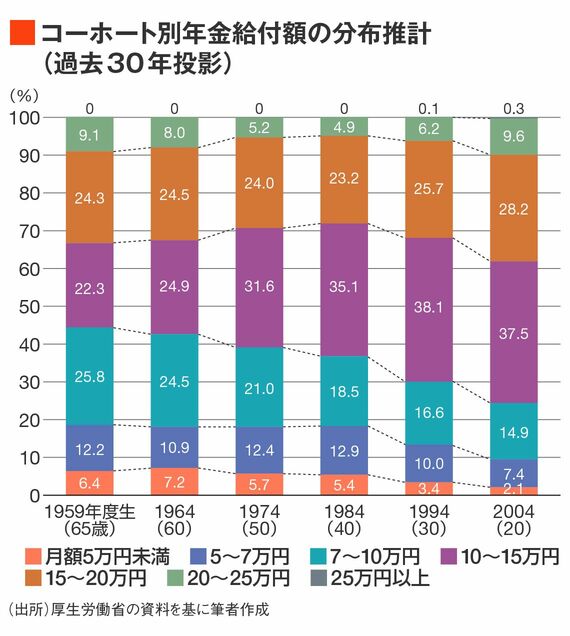

こうした中で、今回登場したコーホート別の年金給付額の分布推計は、年金論を大きく進化させた。男女計で見た分布推計は次のようになる(将来にわたる経済の前提によって将来の年金給付額は異なるため、ここでは、経済が順調に成長軌道に乗る「成長型経済移行・継続ケース」と、あまり元気がなかった過去30年と似たような「過去30年投影ケース」の2種類が描かれている)。

ここに示したコーホート別の65歳時点の年金給付額の分布推計によると、10万円未満の低年金者の割合は、若い世代になるほど少なくなっていく。そしてその傾向に、世の中で言われているような例外となる特別な世代はない。

少子高齢化が進んでいくのに、どうして低年金者の割合が小さくなっていき、将来の平均年金額が減っていかないのか。

その主な理由は、コーホート間でライフスタイルが大きく変化していき、将来には、より多くの人たちが厚生年金保険により長く加入するようになっていくからである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら