<ライフスタイルの変化が年金の未来を明るくする>「モデル年金」ベースの議論はもうやめよう。本当の将来像を知れば、改革案は絞られる

積立方式も少子化の影響を受けることになる

年金生活者は、生きていくのにお金そのものが必要なのではなく、日々を過ごすためには財・サービスが必要なのだから、生産物こそが重要である――この「Output is central」という考え方は、公的年金保険を理解するうえで相当に重要な考え方である。

少子化によって生産に携わる人が減ると(そのとき、1人当たりの生産性が変わらないのであれば)、生産される財・サービスの総量、パイは小さくなっていく。生産に携わる人たちが減っていって、生産される財・サービスが減っていけば、年金の財政方式が、積立方式でも賦課方式でも財・サービスの購入は難しくなり、年金は少子化の影響を受け、積立方式と賦課方式の間に、あまり大きな違いはない。

とは言え、世間では昔から、「積立方式に変えれば少子化の影響をまったく受けない年金制度になる」という話で盛り上がったりするのが、年金の世界でもある。

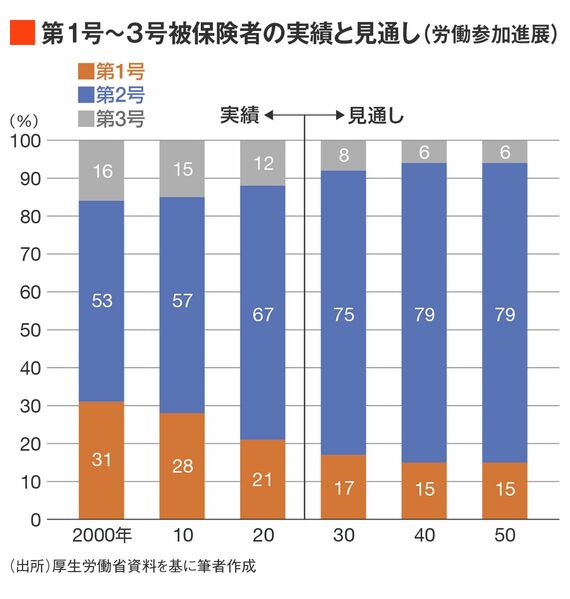

日本では、その年に生産された財・サービスを利用する権利を高齢者に分配する長期的な取り決め装置として、主に厚生年金保険を利用している。次の図に見るように、今は、公的年金に加入している人たちの7割ほどが厚生年金保険の加入者(国民年金第2号)で、将来はこの割合はさらに大きくなる見通しである(以下では、保険の加入者のことを被保険者と呼ぶこともある)。

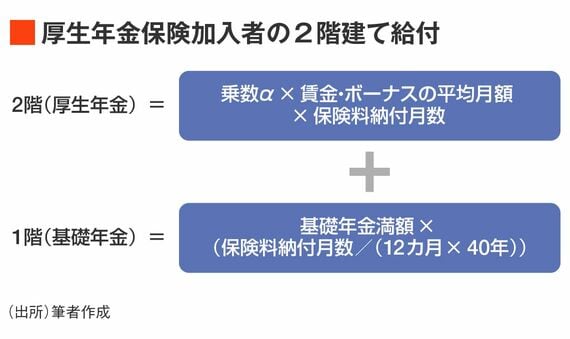

厚生年金保険は高い賃金で長く働くと将来の年金額は大きくなり、さらに受給を開始する年齢を遅らせれば年金額が高くなるように設計されている。そのように、自分の将来の年金額は自分で作っていくことができることを、公的年金シミュレーターで簡単に確認できる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら