児童文学作品では、子どもが読み切れる文字数がある程度決まっています。その中にいくつエピソードを入れるかっていうのはすごく大事で、私はいまでもプロットシートを作っています。

状況説明をシンプルにしてもあふれる部分はあって、どこにこの説明を入れ込もう、伏線はどこで回収しようか? など考えます。

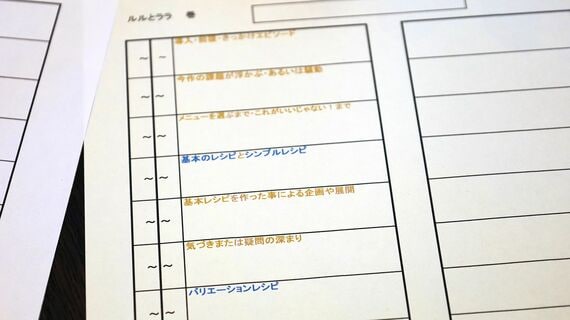

飽きさせずぴったりおさめることはもちろん、自分が気持ちよく書くだけにならないよう、ちゃんと伝わるかどうか、余分に長くなりすぎていないか、自分を律する意味も込めてプロットを細かく作っています。

プロット構築は、もう悩んで悩んで、2週間何にも思いつかないっていうことも多いです。もうやめようかなと思うことも。

書いても書いてもうまく繋がらないときは、その理由を追求します。うまくいかないままにしておくと、いつまで経っても解決しない。そうすると、急にお風呂に入ったときとか、朝目が覚めたときに、その解決策が思いついたりするんです。

物事と一緒じゃないですか。何がいけないのかを、できないながらも明らかにしておくのが、ストーリー作りのうえでは大事。

それから、プロットが全部組み上がったら、私は夫や猫に読み聞かせます。そうすると、途中でバカバカしくなって思わず黙ってしまったり、口ごもってしまうところが出てきたり。

そのような部分があったら、この話はダメってこと。自分でちゃんと、人に恥ずかしくなく話せる、ということも意識しています。

重要なのは、無理やりなストーリー進行をしないことです。急に「これは良くないことよね」と断定するのでなく、常に読者と歩調を合わせることを大切にしています。

説得するようなやり取りでは、相手の気持ちが変わることは少ないだろうと思っているんです。でも、何か心に引っかかることがあったとき、誰かと話した一言によって、自分のモヤモヤがなんだったか気づくようなことはありますよね。自ら気づいて変わらなければ、本当の意味で変わらないと感じます。

「青汁のようなココア」

私の本を読了したときに受け取れるメッセージは、児童書として普遍的なものであるように心がけています。たとえば、思いやりとか他者理解、自己肯定や努力することの尊さなどです。

子どもの本というのは、どうしても親が買い与えることが多くなりますから、親御さんも一緒にお読みになったときに、この本のメッセージを自分の子どもにもきちんと受け止めてもらえたら嬉しい、そう感じられるのが親が買い与えたくなるものでもあると思います。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら