展示館の常識を破ったことで驚かれたのは、スイス館。建物の外観そのものが「光の木」をイメージした彫刻作品。夜になると樹氷のように輝き、幻想的な風景は来場者を魅了した。

また、イースター島の巨大石像「モアイ」を会場に持ち込んだのは、南米のチリ館。

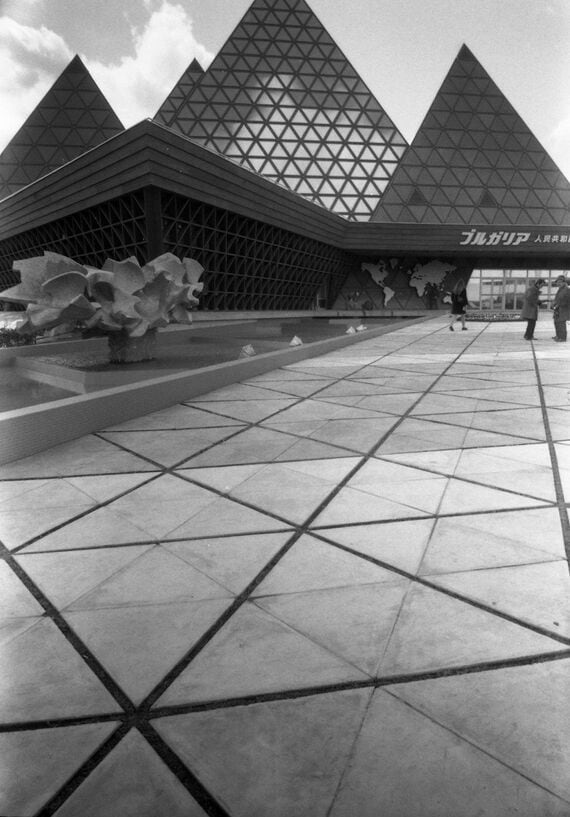

ブルガリア館はなぜかピラミッド型だったが、これは同国の歴史の中で重要な役割を果たしてきたバルカン山脈をかたどったもの。館内では、のちに日本国内で広く普及したブルガリアヨーグルトも紹介された。

若かりし頃の黒川紀章も設計を担当

一方、当時の日本人の若手建築家たちも国内の企業パビリオンなどの設計に登用され、活躍した。大阪万博の開催を後世に残すシンボルタワーとして建てられた「エキスポタワー」の設計者は菊竹清訓。

その特異な外観から「万博のゴジラ」とも言われた東芝IHI館や、設置、解体、移設が容易なカプセルを用いて建設されたタカラ・ビューティリオンの設計を担当したのは黒川紀章。

菊竹、黒川とも、当時は建築界の若手で、1960年には日本独自の建築コンセプトとして、増殖する建築「メタボリズム」を共に提唱していた。その2人が万博で実現したカプセル、ユニットというメタボリズムの概念で造られた建物は会場内でも特に注目を集めた。

会場内の各国パビリオンでは、その国の料理を味わうことができるのも目玉となっていたが、それ以外にこの万博の場が、日本のファストフードのデビューの場となったことにも注目したい。大阪万博の会場には、ケンタッキーフライドチキンが試験出店。翌年の1971年にファミリーレストラン「ロイヤルホスト」を展開し始めたロイヤルは、会場内にステーキハウスやカフェテリアを出店している。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら