「仕事中に居眠り」する社員の"副業や兼業" もめずに禁止・制限するために必要な「プロセス」とは

副業・兼業も私生活上の問題ではありますが、前編の記事で触れたガイドラインのとおり、労働者は副業・兼業を行ううえで、自己の健康状態を管理することが求められています。就業時間中に居眠りをするということは、自己の健康管理をする義務が尽くされていない可能性がありますが、そのような場合に、会社が労働者の副業・兼業の許可を取り消せるかどうかが問題になります。

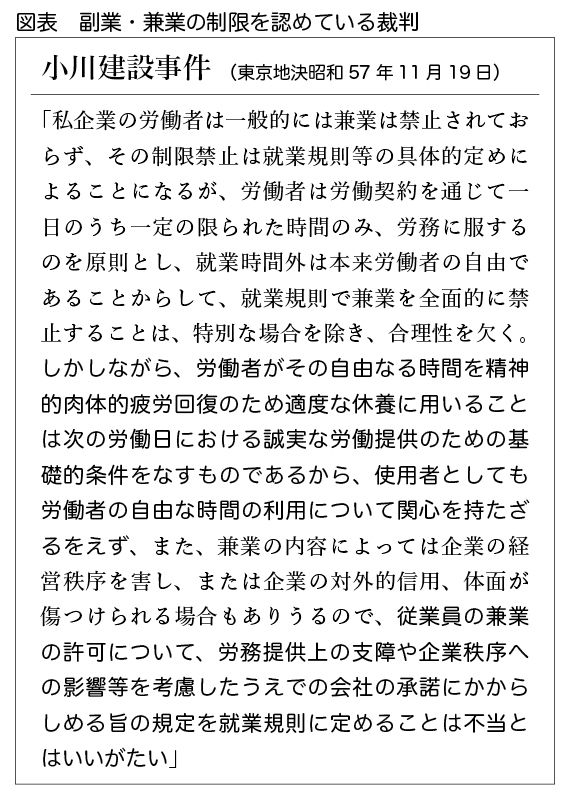

そもそも会社が副業・兼業を就業規則などで禁止や制限をすることができるかについては、そのような制限の合理性を認めている裁判例もあります(図表)。

※外部配信先では図表を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください

したがって、副業・兼業によって自己の健康管理ができていないと客観的に判断できる場合には、副業・兼業の許可をいったん取り消したり、副業・兼業を行う労働日や労働時間数を減らすなどの対応を検討することもできると考えられます。

また、常習的に遅刻をする場合も同様です。遅刻も居眠りも労務提供義務の不履行に該当するので、会社はその理由を質問することができます。遅刻をしないための改善計画を立てさせるなどの指示を出すこともできます。

それでも遅刻や居眠りが頻発する場合には、睡眠不足以外の原因(メンタル疾患等)も考えられるため、医療機関の受診を勧めるなどの対応を検討することも必要でしょう。

会社の指示に従わず受診に応じない場合は

これに対し、社員が自分の体調には問題がないと主張して、受診に応じない可能性があります。

その場合には、たとえば「現状の勤務状況(客観的に常習的な遅刻や居眠りなどを立証できることが前提です)は不完全な労務提供であり、会社としても労務提供として受け取れません。賃金の支払いもできません」「〇〇さんも自身の健康状態に問題がないと考えているのであれば、医師の診察を受けても問題ないと判断されるのではないですか? そのほうがお互いハッキリしてよいと思います」等と伝えて説得を試みます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら