Z世代に限らず、若手であっても驚くほど意識の高い社員もいれば、耳を疑うような言い訳を平気で並べる社員もいます。

上司世代には頭の痛いことかもしれませんが、現場で混乱することのないように、そして、ちゃんと出社してルールを守っている社員に不平等とならないようにする必要があります。

それがないと物事が起こるたびに右往左往してしまいます。だからといって、あまりがんじがらめになると、息苦しくなってしまいますからある程度の線引きは必要ですが、過去にこういうことがあったとか、こういうことがありそうだということを盛り込んだマニュアルなり、社内規定を整備することです。

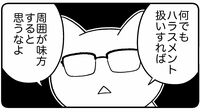

ハラスメントが怖い

上司のギモン②

ハラスメント対策が広がるほど、部下に外見やプライベートのことを話題にもしてはいけないのではないか、部下に強制だととられないように言わなければとか、怖くて部下と話せなくなってしまいました。業務のこともなんとなく話しづらくなってしまい、不安です。

パワハラ防止を義務づける法律が成立したのは2019年5月のことです。22年4月からは防止措置が全企業に義務化されました。

ハラスメント自体は当然許されるものではありません。被害に遭ったら、「止めてください」と意志を伝えることや、会社が整備した相談窓口に相談することが提唱されています。

私はこれまでさまざまな企業にハラスメント研修の講師をしてきましたが、パワハラひとつとっても、①優越的な関係を背景とした言動で、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③当同社の就業環境が害されるもので、3つの要素をすべて満たすものをいう、というような定義があります。(出典:厚生労働省『職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました』)

もちろんハラスメント対策には、「何を言ってはいけない」、「これをやってはいけない」と、禁止事項がとても多くあります。

でも、会社や上司も言ってはいけないことを意識しすぎて、疑問を挙げてくださった方のようにむしろ萎縮してしまい、業務に差し支えるように思える場合もあるほどです。

研修のやり方はいろいろありますが、最近私が担当しているのは、部下と関わらないのではなくて、むしろ「もっとフランクに関わることで関係性を作っていきましょう」という対策を教えるようにしています。

結局のところ、日頃から信頼関係ができているかが重要なのです。それができていないと、ちょっとしたことから過剰に反応して収まらなくなってしまうことが多いのです。ですから、まず関係性づくりをすることが、有効な対策になります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら