リストラから奮起「プロレス美術館」作る60歳人生 自宅の一室をプロレス愛と熱狂が詰まった空間に

その日は1974年3月22日、東京・蔵前国技館で行われたアントニオ猪木とストロング小林の試合が録画中継されていた。この試合は、プロレス史に残る名勝負として半世紀が経った現在でも語り継がれている。

「生身の人間が激しくぶつかりあう姿を見たわけですよ。そういう特撮以上のリアルさですよね、そこに大きな衝撃を覚えたんですわ」

戦う2人のプロレスラーの姿は、湯沢少年をすっかり虜にした。著者も14歳のときに『ワールドプロレスリング』を見てプロレスが好きになった。時代を問わず、この世の中のどこかにいる子どもを引き込む強い魅力がプロレスにはある。そのことに少し胸が熱くなる思いだった。

お小遣いで通い詰めるように

湯沢少年はその後、衝撃を忘れられず、実際に試合会場で見たいと思い立ち、お小遣いを握りしめてプロレス観戦に通うように。

当時、小中学生は 立ち見で500円、そこに往復の交通費とパンフレット代200円を合わせると、出費は1000円を超えてしまう。小学生にとっては大金である。それでも湯沢少年は、観戦だけでなくポスターやチケット、グッズも欲しいと思うようになる。

そこで独自に編み出したポスターの収集方法は、精いっぱいの知恵と工夫が凝らされている。

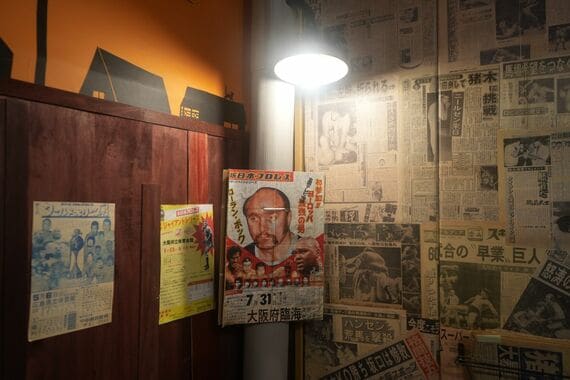

当時、会場周辺の電柱には、大会のポスターが貼られていたが、試合が終わってもそのまま回収されず野放しの状態になっていたため、ポスターを集めるプロレスファンは多かった。湯沢少年は、試合前に欲しいポスターの場所を確認しておき、試合終了後にダッシュで取りに行っていた。

ただ、うまく剝がさないと破れてしまう。雨でポスターが濡れた日は問題なく取れることに気づくと、以降は霧吹きを持参して試合前に吹きかけておくという方法を編み出した。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら