「パワハラ認定」されかねない、上司のNG言動15選 本人の「自覚のなさ」がトラブルにつながる

【④スマートフォンやメール、チャットの普及】スマートフォンやメール、チャットの普及により、業務とプライベートの境界が曖昧になることがあります。このため、上司が業務時間外にも部下に頻繁に連絡を取ることが常態化し、部下のプライベートを侵害する可能性があります。その結果、部下のストレスや疲労を引き起こす原因となります。

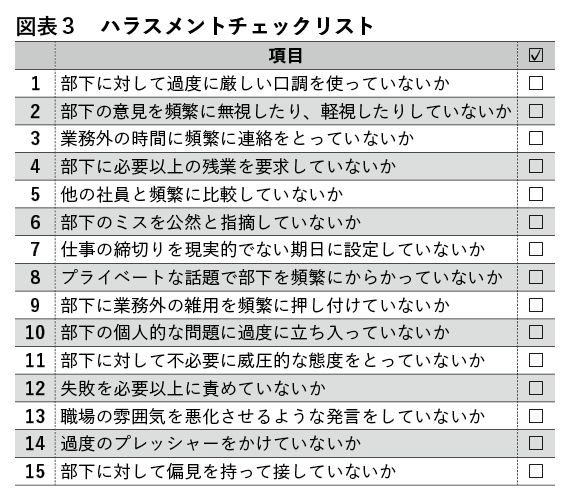

「チェックリスト」で不適切な言動を確認する

前述の無自覚の不適切な言動を防ぐためには、図表3のチェックリストに照らして、無意識に、問題となる言動をしていないか確認することが有効です。

上司が、部下に対して厳しい口調を使うことは、短期的には指示を徹底させる効果があったとしても、長期的には、部下に恐怖やストレスを引き起こし、モチベーションや仕事のパフォーマンスを低下させる原因となります。とくに上司が自身の経験に基づいた厳しい指導を当然と考えている場合には、その意識を変えていくことが必要です。

上司が、部下の意見を無視することは、部下の価値を軽視していると受け取られ、信頼関係の喪失やモチベーションの低下につながります。そして、部下が意見を出しづらいと感じると、職場内の創造性や効率が損なわれてしまいます。「部下に権威を示すことがリーダーシップである」と上司が誤解したり、部下の意見を「経験不足」として無視したりすることは、不適切といえます。

業務外の時間に上司が部下に頻繁に連絡を取ることは、部下のプライベートな時間の侵害となり、ストレスや疲労を引き起こす原因となります。24時間いつでも連絡が取れる環境が整っている現代では、上司の配慮がより一層求められます。また、業務時間内であっても過度に管理をするマイクロマネジメントは部下のストレスを引き起こす原因となるので控えましょう。

部下に対して必要以上の残業を要求することは、部下のワークライフバランスを損ない、長期的には疲労やストレスによるパフォーマンスの低下を引き起こす可能性があります。成果主義や人手不足により、過度な残業が常態化している場合は、職場全体で改善を図る必要があります。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら