この葛城山の聖も、背丈が高くまなざしが険しくて、荒々しい大声で陀羅尼(だらに)を読むので、

「ああ、嫌だ嫌だ。この私はそれほど罪深い身なのだろうか、陀羅尼を大声で読まれるとおそろしくて、ますます死んでしまいそうな気がする」と、督の君はそっと病床をすべり出て、この小侍従と言葉を交わす。

父大臣はそうとも知らず、「お寝(やす)みになっています」と督の君が女房たちに言わせたので、そう思いこんで声をひそめてこの聖と話をする。年齢は重ねたけれど相変わらず陽気なところがあって、よく笑うこの父大臣が、こうした修験者たちと差し向かいで、督の君が病気になった時の様子や、どうということもないままぐずぐずと重くなっていったことなどを話し、

「本当に物の怪が憑いているのなら正体をあらわすよう祈禱してください」などと真剣に頼んでいるのも、じつにいたわしい。

あやまちを知られたからには

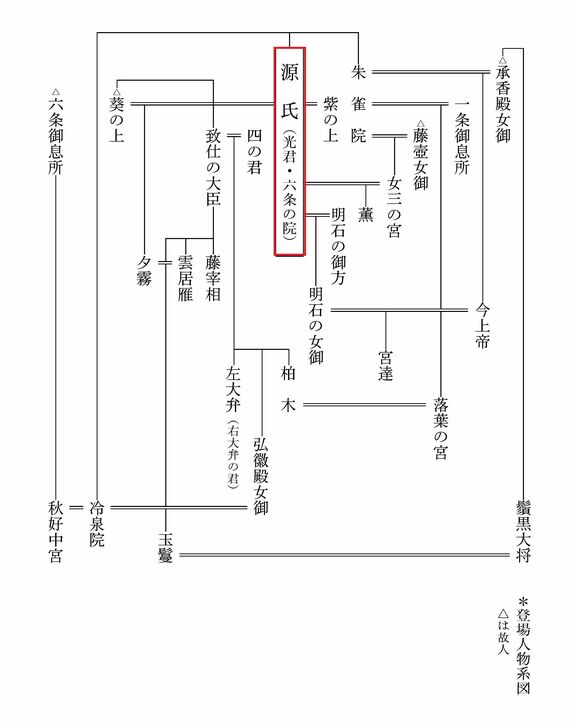

督の君は、「あれを聞きなさい。なんの罪ともわからないのに、占いでは女の霊だという。本当にあのお方のご執心が私に取り憑いているのなら、愛想の尽きたこの身だって、打って変わってたいせつなものに思えるだろうに。あんな大それた望みを抱いて、とんでもないあやまちをしでかして、相手のお方の浮き名まで立て、我が身の破滅も厭わないなんて例は、過去にもなかったわけではない、と気を取りなおしてみても、やっぱりなんだか気詰まりでおそろしい。あの六条の院のお心にこうしたあやまちを知られたからには、どんな顔をしてこの世に生き長らえればいいかわからない。それも、いかにも六条の院の格別のご威光ゆえなのだろう。それほどたいへんなあやまちを犯したわけでもないのに、目をお合わせした夕べから、そのままおかしくなってしまって、さまよい出ていったたましいが、もうこの体に戻ってこないのだ。もしそのたましいが院のお邸を、姫宮を求めてさまよっていたら、衣の下前の褄(つま)を結んで魂結びしてくれ」と、ひどく弱々しく、まるで抜け殻であるかのように、泣いたり笑ったりして話し続ける。

小侍従は、姫宮もまた何かにつけて後ろめたく、合わせる顔がない思いでいる様子だと語る。そのように打ちしおれて、面やつれしているだろう姫宮の姿を、目の当たりにしているような気がするので、督の君は、本当にこの身からさまよい出たたましいが姫宮の元を行き来しているのではないかと思い、ますます気持ちが乱れ、

「もう今となっては、姫宮とのことについては何も言うまい。私の一生はこうしてあっけなく過ぎてしまったが、この思いが、この先ずっと成仏の妨げになるかと思うと、つらいものだ。お産のことが気掛かりでならないから、せめて、無事に生まれたと聞いてからあの世に行きたい。私の見た夢の意味をこの胸ひとつにわかっていながら、ほかのだれにも打ち明けられないことが、ひどく心残りだ」などと、さまざまに深く思い詰めている様子である。それを見て、一方ではぞっとするほどおそろしく思うが、やはりまたかわいそうな気持ちも抑えきれず、小侍従も激しく泣くのだった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら