そうなれば、ひょっとしたらアベンジャーズにバロンさんの描いたキャラクターが加わっていたかもしれない。

残念ながらハラキリ漫画の掲載はなかったが、それでも仕事はもらい、マーベルで作品を発表した初めての日本人になった。

マーベル以外からも仕事は来たし、原稿料は日本よりはるかに高かった。ただバロンさんは、連載でなければ生活は続けられないと判断して日本へ帰国した。

帰国後もすぐに劇画家として活動を再開した。

当時の売れっ子漫画家は、様々な漫画誌に連載を掛け持ちする人が多かったが、バロンさんも同じく、「週刊漫画アクション」以外にも、「ビッグコミック」や「少年サンデー」などに同時に連載を持っていた。とはいえ、どんな時も、一週間のうち3日は必ず休みにしていたという。

「週のうち3日で16~24枚くらい描いていたから、あと4日残る。4日あれば、本当はあと2つくらい連載できる。無理をすればもっと原稿料を稼げたけど、全部断っていたんですよ」

ただ、例外もあった。

「週刊少年ジャンプ」の初代編集長、長野規さんは、執念深くバロンさんを追跡したという。

どうしても捕まらなかったので、長野さんは、バロンさんが行きつけの店のママに直筆で嘆願が綴られた30ページほどの原稿用紙を渡し、伝言を託したという。

「集英社の社員がこんなの書いてきたのか!って驚いて。こういう人は無下にはできないと思い、仕事しましたね。とはいえ、少年マンガに合わない作品を描いちゃって、あいにく連載自体は長くは続かなかったけど。

それでも編集長は可愛がってくれて、自宅で食事を振る舞ってくれたり……特に印象に残っているのは、彼が持ち歩いているカバンの中身を見せてくれた時のことです。ふくらんだカバンの中は全部資料で、彼の仕事の歴史が詰まっていました」

一枚絵も描くように

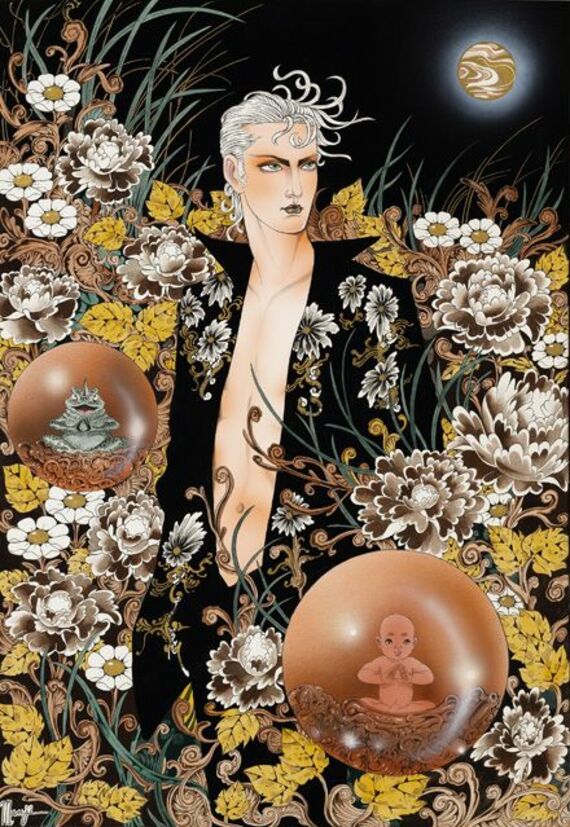

いつしか漫画ではない一枚絵も描くようになった。

「劇画が終わったら一枚絵を描いて、一枚絵が描けたら劇画を描いて、というリズムを作っていた時期がありました。劇画を描いてるとすごく一枚絵が描きたくなる。すると絵にものすごく集中できて、その後はすごく劇画が描きたくなるという、良い相乗効果がありました。」

1985年頃からバンバン一枚絵を描いていたが、展示をしたり作品を売るという考えは全くなかった。

ただ、プロの画家が集う公募展に応募したらどれくらいの評価が得られるのかは知りたくて、バロン吉元の名は伏せた上で出品した。結構、良い評価を得られて、ますます絵に力が入った。

「絵のキャリアをイチからスタートしたいと思い、龍まんじという雅号を使い始めました。当時のアート界では、今よりも漫画に対する風当たりが強かった。作品を見てもらう上で、漫画家の絵というフィルターがかかってほしくなかったんです」

無料会員登録はこちら

ログインはこちら