インターネットが「文化資本の格差」拡大させる訳 アクセスの平等は「皆が上手に使える」ではない

GAFAの過剰な富の収奪

ビッグテックには、過剰に富を集めてしまっているという問題があります。

GAFAは従業員がとても少ない企業です。アップルは、大半がアップルストアの店員ですから、高い収入を得ているのはごく一部の人だけです。

特にアメリカは、富める1%とその他99%の格差がどんどん開いています。トマ・ピケティが『21世紀の資本』で言ったように、巨大企業から徴税して分配しなければ、格差はなくなりません。

しかし、彼らはタックスヘイブンに逃げてしまい、きちんと税金を納めていません。日本では、アマゾンが消費税を納めていなかったことが問題視されましたが、そもそもGAFAは、ヨーロッパでほとんど税金を逃れていました。

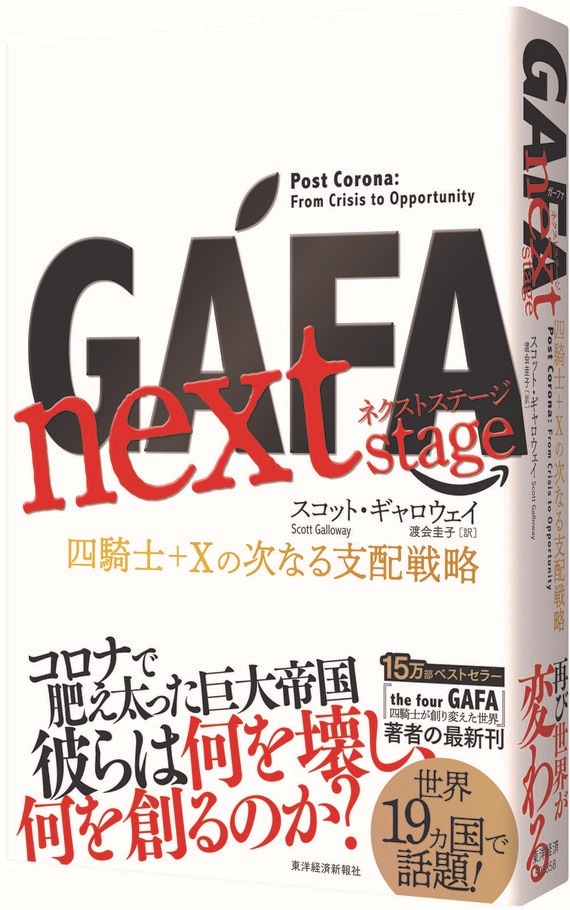

『GAFA next stage』では、業績がいいときには「成功者が多くを得るのはアメリカンドリームそのものだ」と言っているのに、業績が悪くなると、一変して社会主義的救済を求めるのはどういうことだという痛烈な批判が展開されています。

リーマンショックでも今回のコロナでも、大企業の救済が行われています。もちろん国家としても大企業を潰すわけにいかないというところはありますが、民意は納得できませんよね。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら