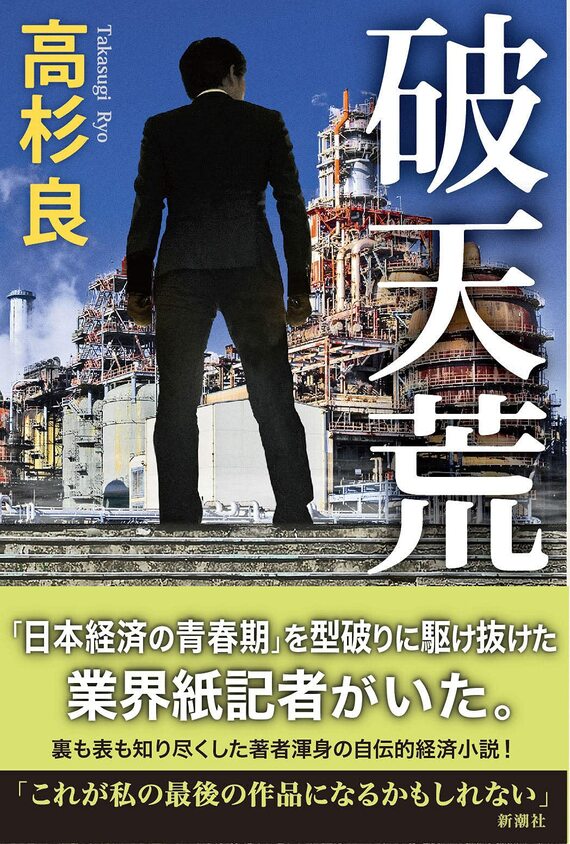

高杉良82歳、経済の深淵を描き続けた男の快活人生 自伝「破天荒」は最後の作品になるかもしれない

高杉良は、実母への思いを隠さずに幼い時分の思い出を話した。

「僕が物書きになったのはね、母親の血筋なんですよ。父との手紙のやり取りを見ても母は文章が上手で、僕が幼い頃はドイツの駐留軍医だった伯父が送ってくれるドイツ語の立派な絵本を、母が『こういうことが書いてあると思うのよ』と言って絵に合わせて読んでくれるわけ。

母自身も物書きになりたかったのを、それは不良少女の考えることだと止められて断念したんだけど、その血を受け継いだ僕はもう子どものころから書くことが好きで、学校のつづり方の授業ではとにかくいつも先生が僕の作品を読み上げてくれましたね。僕の子どもたちも文章がうまくてね、これは完全に僕の母の血、だから僕は母に感謝するね」

生き別れた母の存在をその筆で書いたのは今だからこそ

『めぐみ園の夏』を上梓するまでは、児童養護施設にいた過去を自分の子どもたちにも話していなかった。「息子が読んでびっくりしてね。『父さん、めぐみ園がなかったら作家になってなかったね』って言うから、『おう、今ごろ社長になってたわ』と言い返してやったら『それは無理でしょう、せいぜい常務でしょう』なんてね(笑)。人に話すのは長らく嫌だったんだけれど、老境に入って初めて、まあいいやと思えたんだよ」

なぜ、今になって自分の過去を書けるようになったのか。「自分史を書いておこう、自分で自分のことをほじくっちゃおうと思ったんですよ。いまも肝臓が悪いし、医者からは『ガンマGTPの数値は2桁違いますよ』とドクターストップ。余命いくばくもないと思う。死んじゃってからよその誰かにほじくられたら、家族が迷惑するでしょう。だから、先に自分でほじくり返すんだということですよね」

そして言った。「母の血で、僕はお酒を飲めなかったのに新聞記者時代に鍛えられて飲まざるをえなくなっちゃった。その結果の肝炎です。僕がお酒を飲めなかったのも、背が高いのも、方向音痴なのも、全部母親のDNAなんですよ」

今作の『破天荒』は『めぐみ園の夏』の後日談となる、作家・高杉良の自叙伝だ。「これが最後の作品になるかもしれない」。戦後経済の青春期を駆け抜けた高杉が筆を折る日を意識したとき、彼は自分の中にある生き別れた母の存在をその筆で書いたのである。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら