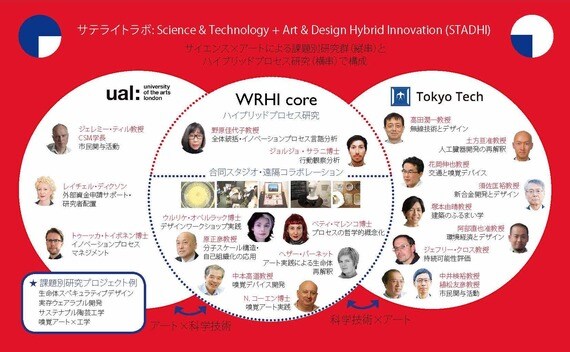

――野原さんは、東工大に設けられた「Tokyo Tech World Research Hub Initiative(WRHI)」のサテライトラボ「STADHI(Science & Technology + Art & Design Hybrid Innovation)」においてディレクターを務めています。そこでは、サイエンスに加えてアートにもアプローチされている、と。これはどういう研究ですか。

サイエンスとアートをコミュニケーションで、つまり翻訳で融合させようという試みです。

サイエンスとアートって、文化的に両極だと思われていますよね? サイエンスは理論的で実証的。グレーゾーンを消していくものです。逆にアート思考は人のグレーな部分、ノイズのようなものを拾っていく。

科学をアート思考で問い直す

どちらもものごとを追求する方法論ですが、アートはできあがった “当たり前”に対して「それでいいんですか」「そのやり方で本当に納得していますか」と再発見を促していく面がある。

その「問い直しとしてのアート思考」というところに目をつけました。科学の翻訳の1つとして、アート思考で問い直そうと考えたわけです。英国のロンドン芸術大学のセントラル・セント・マーティンズ(同芸術大学のカレッジの1つ)と組んで、科学的コンテンツをアーティストさんと読み換える取り組みを始めました。

2018年は「10年後の東京、ひとは何を着ているか」というお題をエンジニアとアーティストに提示し、双方が一緒に議論する場を設けました。例えば、エンジニア側からは「服にはいろんなプロジェクションができるようになり、もはや布そのものを物理的にデザインする必要はない」などの情報が出てきます。

すると、アーティスト側からは「それは人にとって何か意味があるんですか」「白いTシャツを着て、そこにデジタル投影されたものをみんなで見つめ合うことは進化ですか」という問いが投げかけられるんです。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら