陽子の通るパイプは太さ5ミリなのにこれだけ太いのは、超電導電磁石をまとっているからだ。26.6キロの間に、この超伝導電磁石は1232台設置されている。単純計算で、1キロあたり50メートル弱に1台が設置されていることになる。設置目的は、陽子の軌道を修正し、しっかり周回させることだ。その結果、陽子の塊同士が衝突するのである。

衝突して何が起きたかを検出する検出器の代表が、ATLASとCMSだ。これらは、LHCを共有するライバルとも言える。かつてCERNのライバル組織はアメリカにあったが、アメリカは、1990年代前半、それまで計画していたLHCよりも大きい1周87キロもある加速器SSCの建設計画を主に予算を理由に中止した。それ以来、CERNには競争相手がいなくなってしまった。ATLASの最大のライバルも、CMSの最大のライバルも、同じ敷地内にいて、切磋琢磨している。

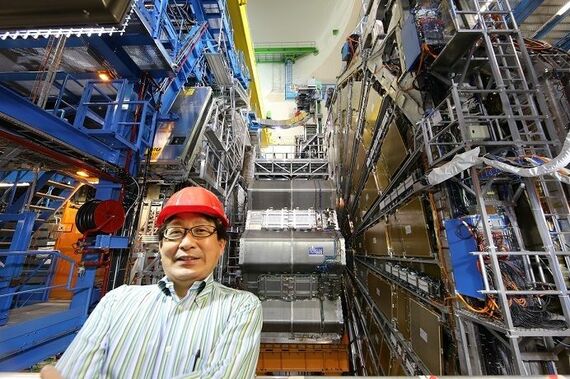

ATLASを真横から見たところ

ATLASは、ヒッグス粒子を見つけるために作られた、汎用性の高い検出器だ。円柱形をしており、その軸の部分を陽子が走り、中央で衝突する。そこで発生する様々な粒子のうち、すぐに消えてしまう粒子を柱の内側でとらえ、多少放っておいても大丈夫な粒子は外側でとらえるという効率的な構成だ。なので、ATLASは複数の検出器を束ねた構造体と言える。CMSも汎用性の高い検出器であり、ATLASにもCMSにも、粒子を観測するためにいくつもの磁石が使われているが、その構造や配置が異なっている。ATLASに使われている主な磁石はトロイド型(環型)で、ATLASのTはトロイドのTだ。一方、CMSの磁石はソレノイド型(円筒型)で、CMSのSはソレノイドのS。作れる磁界の大きさはCMSの方が大きい。その大きさは4テスラ。地球磁場の10万倍に相当する。

目的は、宇宙誕生の謎に迫ること

ところで、CERNの目的は何かというと、宇宙誕生の謎に迫ることだ。加速した陽子の塊同士がぶつかると、今の自然界には存在しない、しかし、宇宙が誕生した直後には存在していたと考えられる粒子が生み出される。その粒子をしっかり捉えることで、宇宙はどうやって誕生したのかという謎に迫るのである。ヒッグス粒子はその過程で見つかった。現在CERNでは、宇宙誕生から0.000000000001秒後の世界を再現しようとしている。

今、日本では国際リニアコライダー(ILC)の建設計画が進められている。CERNのLHCが環状であるのに対して、ILCは直線状だ。国内建設候補地は岩手県を中心に広がる北上山地。これが実現すれば、スイス・フランスのLHCと日本のILCを両輪に、宇宙の起源を究める実験が行える。

CERN副所長のセルジオ・ベルトリッチ氏は、「サイエンスは、ほかに類を見ないグローバルなコミュニティ」と言っていたがまさにその通り。その場が日本に完成する日が待ち遠しい。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら