大恐慌さなかの1930年に、ケインズは「われわれの孫たちの経済的可能性」(John Maynard Keynes, “Economic Possibilities for our Grandchildren” (1930))というエッセイを書いている。

そこでは、先進諸国の生活水準は100年後には1930年当時の4~8倍程度になっているはずで、1日に3時間も働けば生活に必要なものを得ることができるようになるだろうと予想していた。多くの人は、著しい経済発展を遂げた19世紀が終わった、生活は改善しなくなり英国は衰退する、と考えているが、「それは間違いだ」と述べている。

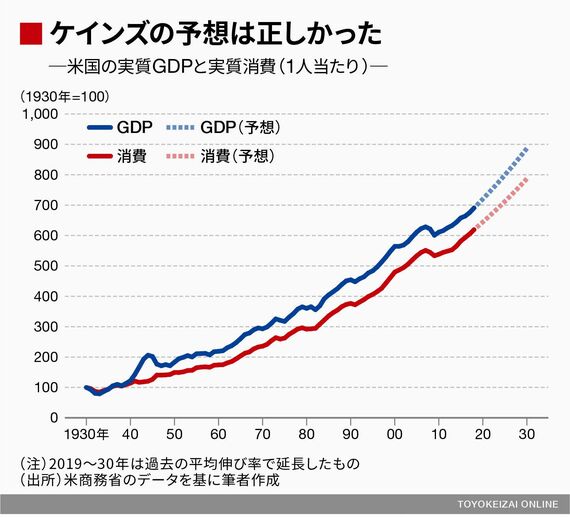

大恐慌のあおりで多くの人が日々の生活すらままならない中で、ケインズの予想を信じた人がどれだけいたか、わからないが、統計でみると、この予想は正しかったことが確認できる。

GDPと実質消費は予想どおりに伸びた

アメリカの1人当たり実質GDP(国内総生産)は2018年には1930年の6.9倍になっている。1人当たりの実質消費は少し伸びが小さいが、6.2倍だ。

2030年までの残り12年間にこれまでの平均と同じ伸び率で増加していくとすれば、GDPは8.9倍になり、消費は7.9倍になる。100年後にあたる2030年の米国の1人当たり実質消費はケインズの予想の上限に近い数字になるだろう。

ケインズは100年の間には経済的問題は解決されるか、少なくとも解決が視野に入るだろうと予想した。消費水準が8倍になっても生活に困るということは考えにくい。いくらぜいたくになっても、2倍も3倍も肉や野菜を食べられるはずはないので、食料などの生活必需品は十分に手に入るようになっていると考えたからだろう。

ケインズは、人類が長年課題としてきた生活に必要なものをどうやって手に入れるかという経済的問題を解決してしまうと、日々の生活の目標がなくなって、かえって困るようになるかもしれない、という心配までしている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら