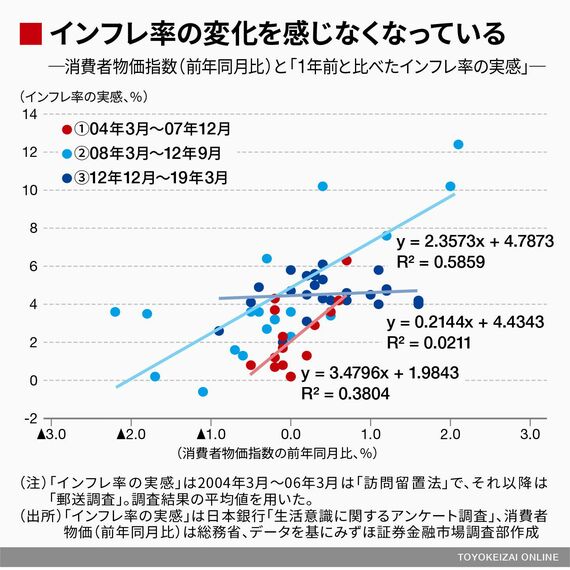

適合的な期待形成のメカニズムが弱くなった背景には、実際のインフレ率の変化に対して、人々のインフレ率の変化に対する実感が小さくなっていることが挙げられる。

そもそも、人々は実際のインフレ率の変化を感じておらず、インフレ予想どころか、インフレ率の実感すらも適合的でなくなってしまっている。むろん、帰属家賃などを含む消費者物価指数が人々の実感と必ずしも合致する保証はないが、アベノミクス以前と比べて連動性が大きく低下しており、インフレ率の実感は実際のインフレ率の動向に適合的ではなくなっている可能性が高い。

インフレ率が低下していても実感しない

インフレ率の実感が適合的でなくなっている理由は定かではない。日銀が指摘するように、日本のインフレ率が長期間低迷してきた経験から、短期的にインフレ率が上昇しても「実感がわかない」という面もあるだろう。

しかし、この考え方は実際のインフレ率が低下している局面には当てはまらない。実際のインフレ率が高くなっているときにインフレ率の実感が高くならないだけでなく、実際のインフレ率が低下してもインフレ率が低下しているという実感がない、という特徴も見出すことができる。

日銀が指摘するようにインフレ率が上昇することがイメージできないだけであれば、インフレ率の低下局面ではインフレ率が低下しているという実感は出てくるはずである。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら