世界の様相が2020年代に入って変わりつつある。中国と米国の戦略的競争のエスカレーションに加え、中ロは接近し、欧米諸国を中心とする西側先進国との対立が深刻化している。中東情勢も混迷が深まっている。

そんな中、米第2次トランプ政権(トランプ2.0)は、パリ協定離脱を通告。グローバルな問題に対処するための多国間制度を否定する姿勢を鮮明に示した。法外な関税を各国に突きつけるなど世界を揺さぶる。既存の国際秩序が揺らぎ、不透明感が強まる中、ASEAN諸国はどのように活路を見いだそうとしているのだろうか。

ASEAN諸国が、米国、中国、さらには日本、オーストラリア、インド、ロシアといった他の国々との関係強化を図るといった多方向的な戦略を採ってきたことはよく知られている。そしてASEANは、各国にとって域内協力を進めるプラットフォームであるのと同時に、こうした多方向戦略を進める際に有用な制度でもあった。

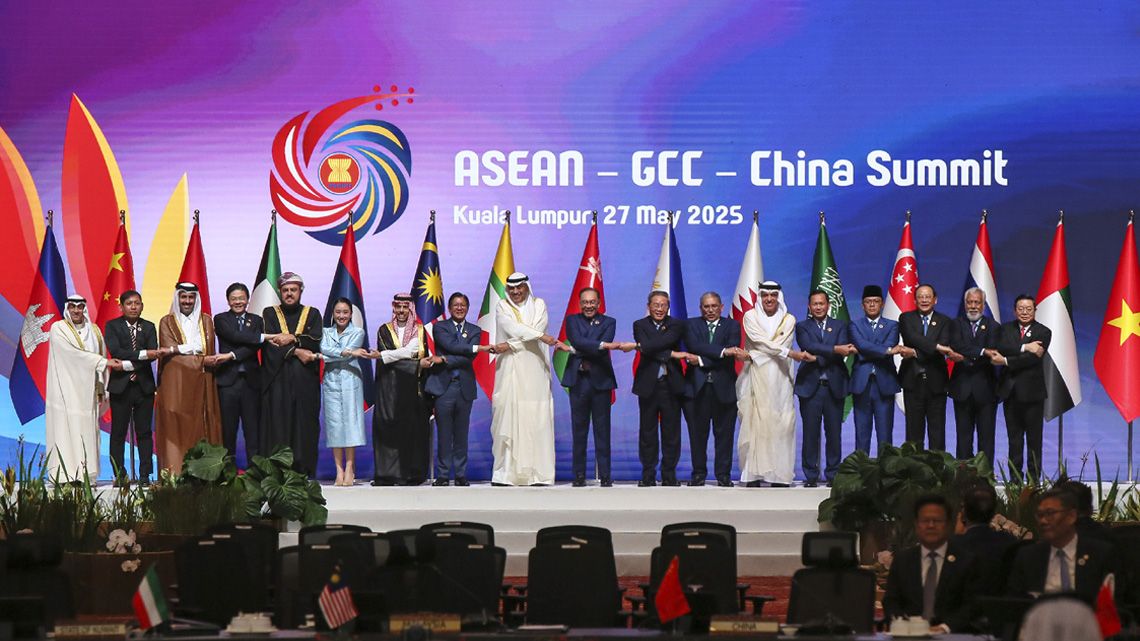

ASEANは対話国制度や、近年では戦略的パートナーシップの締結などを通じて、主要な域外国との対話や協力を制度化してきた。またASEAN地域フォーラム(ARF)やASEAN+3、東アジアサミット(EAS)といった、ASEANが中心の重層的制度を構築してきた。メガFTA(自由貿易協定)である東アジア地域包括的経済連携(RCEP)もその1つである。

ASEANは多方向的な戦略を採ろうとする東南アジア諸国にとって今でも重要な制度である。他方、今年1月にトランプ2.0が発足する前から顕在化していたのは、ASEANの枠を超えた連携を進めていく各国の姿だった。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら