──まなざしを交わすのは必ずしも生者同士ではありません。

2002年のアンゴラは内戦に飢餓が重なり、最悪の現場でした。集中栄養治療センターで幼児が飢えで絶命したとき、ショックではあったが、どう受け止めればいいのかという違和感があった。撮ろうか撮るまいか。お母さんが肩を震わせながら子どもを見つめているのに気がついたときに、初めて悲しみが襲いかかってきた。お母さんの子どもへのまなざしが感情的に僕を開いたのです。

──相手がいない場合もある。

福島の上野さんは亡くされた2人の子どもさんが見えていて、それに支えられているんです。僕には見えませんが、想像する目を与えられた気がするし、ああ、人はこういう思いを杖にして生きていくんだなと教えられた。

悲しみあってこそ人と人とがつながる

──どういう思いでしょう。

それまでは自分の外にある語彙だった、愛ですね。愛って悲しみなんじゃないか。このことは、ブラジルに研修留学生として滞在してカーニバルを体験し、好きな詩人の「美しいサンバにはほんの少し悲しみがいる」に接したときに感じました。今回、上野さんの子どもさんへのまなざしから、悲しみがあってこそ、人と人とがつながるということを教えられました。

──見ているだけじゃないですね。

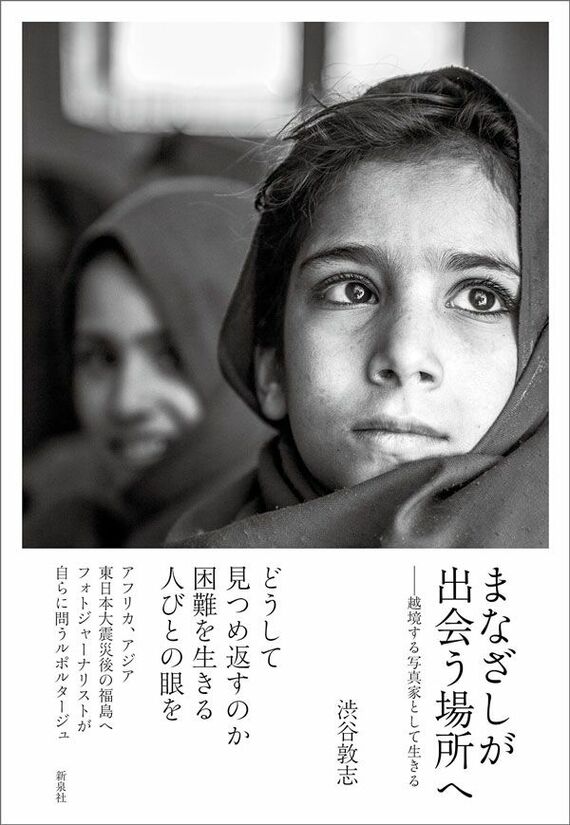

亡くなった家族からつねに見られているという意識がある。悲しい顔をしていると心配するから、笑わなきゃ、被災地を笑い合える場所にしようと花火を上げたり、花を植えたりされている。そこが上野さんのまなざしが出会う場所なんです。これからも僕は、みんなのまなざしの十字路にカメラを持って立っているんだと思います。

──終わりがありませんね。

年々、反省が大きくなっていて、いつまで続くだろうって。この本に誰かが共感してくれたら、それで支えられる感じがします。また、写真展でのワークショップやトークイベントなど、少人数単位で思いを直接伝えていきたいと考えています。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら