脳を活性化する「ライフキネティック」の凄み ドイツ発祥の手法はアスリート以外も役立つ

「CPサッカーの選手は、症状が重い順からFT1、FT2、FT3の3つのクラスに区分されているのですが、試合中は7人中で必ずFT1を1人以上、FT3については1人以内のメンバーで構成しなければなりません。その中でライフキネティックを教えると、やはり重度の選手はなかなか動くことができませんでした。

それでも、“わかんねー”とか言いながら、すごく楽しそうなんです。その姿を見て、この選手たちなら、やり続ければ絶対もっとできることが増えるだろうなって。だから続けてほしいと思いました」(深井氏)

パラアスリートを含め、障がい者は自分の中でどこか行動を制限してしまう。実際に聞こえなかったり、見えないのだから、仕方がない部分もある。サポートする周りも、危険なことをやらせることはしないだろう。

だが、練習や日常生活でやらないことを経験するだけで、多少なりとも脳は必ず刺激を受ける。

それによって昨日より今日、そして明日と、できることが増えていく。

「子どもの時は誰でも無茶したと思うんです。遊びの中で足を擦りむいたり、骨折したりして。でも大人になると、知らず知らずのうちに無茶なんてしなくなる。特に障がい者の方々は、無茶どころか、制限が非常に多いと思います。だからこそ、制限を取り払って挑戦してほしい。ライフキネティックは、そのきっかけとなるトレーニングでもあるんです」と中川氏。

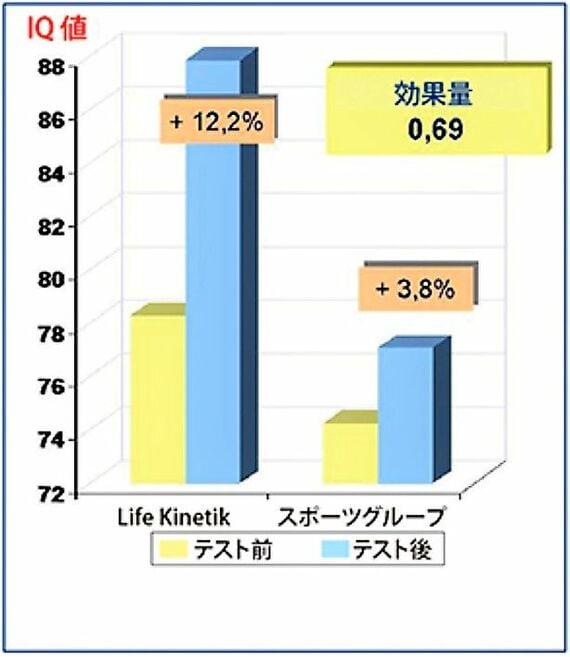

実際にケルン大学では、Dr.マティアス・グリュンケ教授のもと、9~12歳の学習に問題のある児童35人を対象に、ライフキネティックで注意と流動性知能(新しい問題を解決し、新しい状況に適応する能力)が向上するかを2011年に調査。

ライフキネティックグループとスポーツグループに分け、どちらのグループも週3回25分間の追加トレーニングとして、前者はライフキネティックを、後者は動作ゲームのような非固有のスポーツを5週間以上行った。

その結果、ライフキネティックグループはスポーツグループに比べて知能指数が約3倍の12.2%上昇。トレーニング前は平均以下の78だったにも関わらず、5週間後には通常範囲の87になっている。

発達障害の子どもへの教室も開催

実際にドイツのケルン大学などでは、発達障害の子どもたちへのトレーニングで大きな成果をあげている。日本においても、発達障害者に向けてあらゆるサポートを行っている日本発達障害支援協会もライフキネティックを取り入れ、幼児・児童を対象に教室を開いたという。

障がい者はもちろん、健常者やアスリートまで、日常生活を豊かにし、眠れるパフォーマンスを引き出す可能性を秘めるライフキネティック。

認知能力を高めれば健康寿命を伸ばすことも期待できる。アスリートであれば、どんな競技でも世界一を狙える位置に近づけるかもしれない。

このメソッドが日本において当たり前の存在になった時、どんな「進化」がもたらされるのだろうか。

記事をマイページに保存

できます。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら

無料会員登録はこちら

ログインはこちら