「経済が成長する」とは、どういうことなのか?

1月4日付の朝日新聞には、「『経済成長』永遠なのか」という見出しで「経済成長は不要だ」という記事が掲載された。人口減少局面に入った日本では「経済成長は期待できない」とか、「経済成長は不要だ」という主張はよく見られる。こうした考え方は人口が減少し始めてから突然現れたわけではなく、高度成長が終わった頃から繰り返し登場した。このような考え方が出てくる大きな原因は、経済が成長するということの意味に対する誤解にあるのではないだろうか。

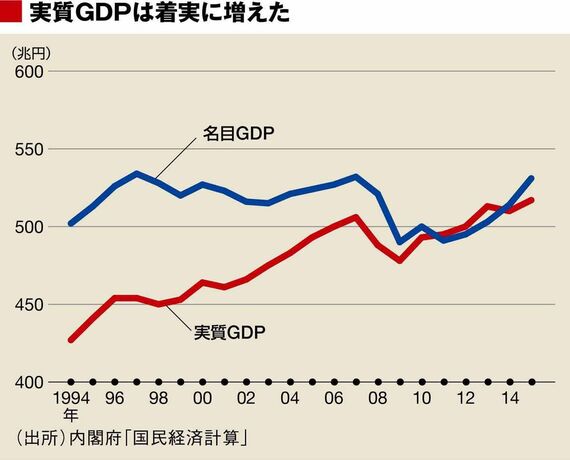

1990年代初めにバブル景気が崩壊して以来、日本経済は低迷が続いているが、実は実質GDPは着実に増えてきた。冒頭で紹介した新聞記事も、「失われた20年と言われたその間も、私たちの豊かさへの歩みが止まっていたわけではない」と述べていて、記事が問題としているのは名目GDPで、物価の変動を取り除いた実質GDPが増えることを否定しているわけではなさそうだ。物価が上がるだけで名目GDPは増えてしまうが、経済成長の指標として最もよく使われるのは物価上昇の影響を除去した実質GDPのほうだ。

実質GDPが拡大する姿としては、たとえば自動車の生産台数が増えるというように、量が増えることが最も直感的に理解しやすい。経済成長というと多くの人はまず量的拡大を思い浮かべるが、この方法による経済成長は、成長の限界を訴える論者の言うようにさまざまな問題を引き起こす。

ドネラ H.メドウズが1972年に指摘した、有名な『成長の限界』は、石油危機で資源制約を目の当たりにした当時の社会に経済成長が永久には続けられないという見方を広めた。公害問題に苦しみ、天然資源に恵まれない日本は経済成長をあきらめざるをえないという悲観論が広まったのも理解できる。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら