よく指摘されているように、そもそも英国がEUに入ったのは経済的恩恵を被るためであり、政治統合の理想までを共有していたわけではなかった。EUの前身となる欧州共同体(EC)に加盟申請を行い、実際に加盟した1960~70年初頭は、英国病と揶揄されるほど同国の景気が低迷していた時代であり、欧州との連携強化が景気の底上げに寄与するとの思いがあったといわれている。だからこそ、1975年に実施されたEC残留の是非を問う国民投票では残留派が離脱派にダブルスコア(残留:67.2%、離脱:32.8%)で勝利することができた。

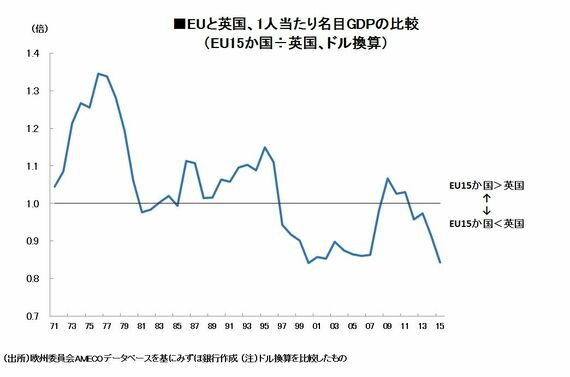

具体的には、加盟や国民投票があった1970年初頭から半ばにかけては1人当たり名目GDPで見たEUと英国の経済格差は史上類を見ないほど拡大していた。経済的メリットを念頭に欧州の一員に残るという選択は至極妥当な結論だったといえる。こうした「EU>英国」という構図は1997年頃に至るまでは辛うじて維持された。

だが、2000年を手前にしてこの両者の関係は逆転し、今日に至るまで「英国>EU」の構図が定着するようになった。この間、欧州債務危機を経て、欧州安定メカニズム(ESM)や欧州銀行同盟など大掛かりな汎欧州的枠組みが次々と生まれ、必然的にブリュッセルやフランクフルトがEUの経済・金融政策において一段とプレゼンスを拡大した。これが英国の不満につながった側面もある。

荒稼ぎする異形のドイツ、還元をしないのか

こうした状況と並行して、ドイツはユーロというドイツにとっての「永遠の割安通貨」によって荒稼ぎを続け、中国を追い抜き世界最大の経常黒字国となった。

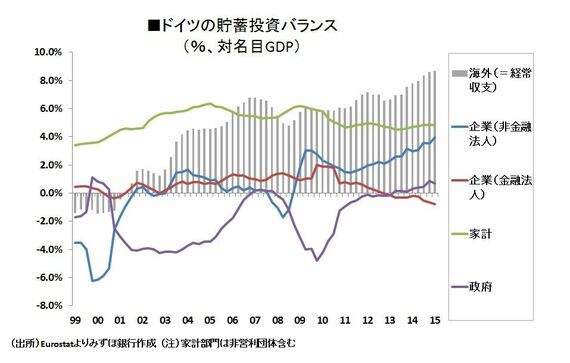

現状、ドイツ経済の貯蓄・投資(IS)バランスは国内部門が全て貯蓄過剰という異形を実現している。端的にいって、外需を貪ることで景気が下支えられているのである。ドイツ企業の優れた技術力のみならず、弱い国を駆け込むことによって実現した安い通貨ユーロが競争力を高めるドライバーになったことは疑いようがない。

問題は、これを周縁国に還元するような姿勢が今に至るまでまったく見られていないことである。理想的にはユーロ圏共同債のような装置を介した「持てる国」から「持てない国」への積極的な所得再配分が求められるが、現状では共同債に関する議論など半永久的に棚上げされている。一足飛びにこうした財政統合への道が難しいにしても、ドイツの緊縮路線(≒過剰な経常黒字)は既に欧州を超えてG20などの国際会議の場でも世界経済を不安定化させる要因として批判され始めており、何らかの対応策が求められる状況にある。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら