青春はなぜ「青」なのか?知れば知るほど奥深い漢字の世界を名門校教師が解説

漢字の原則として、音読みを担っている部分は、部首にはなりません。逆に、“音読みを担ってはおらず、意味を表している部分”が部首になるのです。したがって、「悶」の部首は「門」ではなく「心」となり、ちゃんとしたルールに基づいていることがわかります。

これで、「シン」という音読みを持つ「芯」の部首が、「心」ではなく「くさかんむり」であることもわかりましたね。

このように、漢字には「部首(意味の一端を担う部分)」と「音符(音読みを担う部分)」という異なる役割を持つ2つのパーツが組み合わさってできているものがたくさんあります。

この組み合わせでできた漢字のことを、専門的には「形声文字(けいせいもじ)」といいます。実に、全体の7~8割の漢字がこの形声文字に属すると言われているのです。

「青」も、実は「音符」

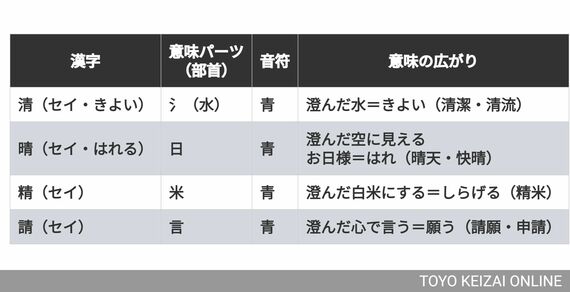

話を戻しますが、今回話題にしている「青」も、実は「音符」なのです。「清・晴・精・請」が、すべて音読みで「セイ」と読むのは、共通して「青(セイ)」という「音符」を持っているからなのです。

ここで気を付けて欲しいことがあります。それは、「音符」は単に「音読み」を担っているだけではなく、漢字の意味の一部も担っているということです。つまり、「音符」である「青(セイ)」は、「清・晴・精・請」の音読みだけでなく、それぞれの漢字の意味の一部も担当しているというわけです。

「青」は、もともとは「靑」という字形で「生(靑の上の部分)+丹(靑の下の部分)」の組み合わせでした。「生」は草が生える様子で、「丹」は「あお」の染料を取る井戸の形、あるいは井戸から取った「あお」の染料、さらには井戸の湧き水という説もあります。

つまり、「生え出る草の色」や「井戸の水を通して得られる染料」といった意味から、「青」は「自然で澄み切った色合いや状態」を示すようになりました。

ここから転じて、「青」は、単に“色”ではなく、“澄んだ状態・純化された心・誠実さ”を象徴する音符として、漢字の世界に広がっているのです。

用例の一部を簡単にご紹介すると、次のようになります。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら