海外客の言葉「源泉かけ流しはもったいない」に衝撃…なぜ私たちは「かけ流し信仰」を抱くのか?人気温泉地で"湯の当たり前"が揺らぐ瞬間

「なーんだ。ここ、源泉かけ流しじゃないんだ」

温泉地で、そんなことを思ったことはないだろうか。「源泉かけ流し」という言葉に、品格を感じ、魅力的に思えるのは多くの日本人が持つ感覚である。

ところが最近、佐賀・嬉野温泉ではこんな出来事があったという。ある海外の観光客が、フロントでこう言ったのだそう。

「源泉かけ流しなんて、もったいない。そんな大浴場には入りたくありません」

私はこの価値観の違いにハッとした。なぜ私は「源泉かけ流し」をもったいないと思わなかったのか。そして、そもそも「源泉かけ流し」の意味を本当に理解できているのだろうかと考えたのである。

私を含めた多くの日本人が持つ「かけ流しでなければよい温泉ではない」という発想は、いったいどこから生まれたのか。そして、その考え方はこれからの時代にも合っているのだろうか。

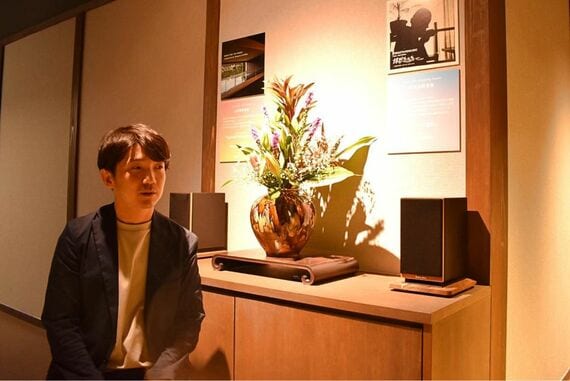

この記事では「源泉かけ流し」という言葉の本当の意味、そして“もったいない”という視点から見た温泉文化のこれからを考えていきたい。嬉野温泉で一番の老舗旅館である「旅館大村屋」を営む、北川健太さんにお話を伺った。

「源泉かけ流し」は本物の定義なのか

そもそも「源泉かけ流し」とは、新しい源泉を常に浴槽に注ぎ、あふれさせる状態を指す。つまり、常時新しい湯が供給され、浴槽のお湯が循環装置を通らずに排出されていく方式のことだ。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら