『婦人相學十躰』や『婦女人相十品』、そして『当時三美人』と、逆境の中で見事に美しい花を咲かせた(前回記事「重い財産刑で絶体絶命も新ジャンル開拓 大河「べらぼう」蔦重にもあてはまる名経営者に共通する「逆境力」とは」参照)。

だが、蔦重が逆境の中で咲かせた花はそれだけではない。のちに伝説として語り継がれる、浮世絵師「写楽」を見出して、役者絵においても革命を起こしたのである。

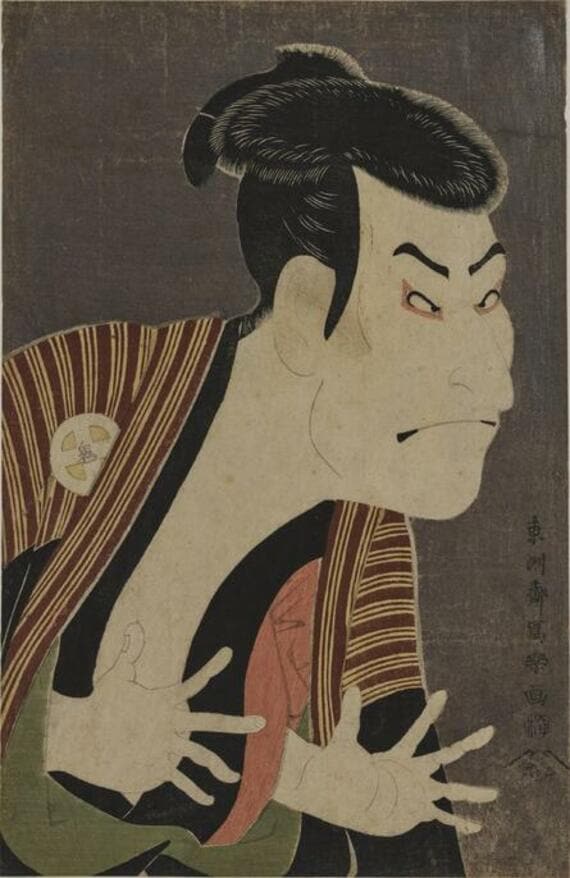

リアルな表情を描いた役者の大首絵で話題となる

寛政3(1791)年の春に「身上半減」の処罰を受けた蔦重は、その年のうちに歌麿による錦絵シリーズ『婦人相學十躰』を刊行。寛政5(1793)年にかけて、数多くの「美人大首絵」を世に送り出し、美人画で一大ムーブメントを起こした。すると、今度は寛政6(1794)年に「役者絵」に打って出る。

この頃、「役者絵」は決して人気があるジャンルではなかった。ただでさえ、「天明の飢饉」でみなの生活が苦しいときに、老中首座・松平定信による「寛政の改革」が追い打ちをかけた。風紀の取り締まりと奢侈(贅沢)の禁止という目的のもと、歌舞伎役者や興行に対してもたびたび規制が行われることとなる。

伝統ある江戸の三座(中村座・市村座・森田座)が経営難に陥る中で、蔦重は歌舞伎界を盛り上げるべく一肌脱いだ。寛政6(1794)年5月に興行中の夏の芝居に合わせて、28枚もの役者の大首絵を一気にリリース。それも一目見たら忘れられないインパクトで、芝居客たちの心をわしづかみにした。

これまでの役者絵は歌舞伎役者を美形のスターとして描いてきたが、蔦重プロデュースのものは、役者のリアルな表情にフォーカスをあてながら、それをデフォルメ。役者が持つ個性をしっかりとらえて、迫力溢れる作品で観る者の度肝を抜いた。

最も有名な作品が『三代目大谷鬼次の江戸兵衛』で、一度は目にしたことがあるだろう。

眉を吊り上げて、口を真一文字に結ぶ表情が、否が応でも脳裏に焼きつく。懐から両手を前に出しながら、顎をぐっと前に出すことで、バランスにも優れた作品となっている。

無料会員登録はこちら

ログインはこちら